Lesezeit: 8 Minuten

Bei energieeffizienten Gebäuden haben die Wände und die Bauelemente einen hohen energetischen Standard erreicht und damit wird der Baukörperanschluss schnell zur Schwachstelle. Deshalb ist eine fundierte Montageplanung eine wichtige Aufgabe. Das gilt besonders für die energetische Sanierung des Gebäudebestands, ohne die eine Erreichung der Pariser Klimaziele nicht möglich ist.

Der Montageleitfaden wurde daher umfassend überarbeitet und den Änderungen der DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), DIN 18542 (Fugendichtungsbänder), DIN 18531/18533 (Bauwerksabdichtung) angepasst. Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurden die Anforderungen an die Gebäudehülle zwar nicht direkt verschärft, aber aus dem Verweis auf das aktualisierte Beiblatt 2 der DIN 4108 ergeben sich dennoch einige Änderungen bei der Bewertung und Berechnung des Baukörperanschlusses.

Bewertung von Wärmebrücken mit Ψ- (Psi-) und fRsi- Wert

Wärmebrücken sind örtlich begrenzte, punktförmige, linienförmige oder flächige wärmetechnische Schwachstellen in der Gebäudehülle. Sie weisen durch einen verstärkten Wärmeabfluss einen erhöhten Wärmeverlust und niedrigere, raumseitige Oberflächentemperaturen auf. Der Einfluss der Wärmebrücken ist grundsätzlich in der Gebäudeenergiebilanzierung zu berücksichtigen. Hierfür sind in DIN V 4108-6 und in DIN V 18599-2 verschiedene Möglichkeiten beschrieben. Der Wärmeverlust über Wärmebrücken kann über pauschalierte Zuschläge (Wärmebrückenzuschlag ∆UWB) oder detailliert über die ermittelten Y-Werte, bei linienförmigen Wärmebrücken, wie dem Fensteranschluss in Ansatz gebracht werden:

- Ohne Nachweis als pauschaler Wärmebrückenzuschlag von ΔUWB = 0,10 W/(m² K) auf den U-Wert der gesamten wärmeübertragenden Umfassungsfläche.

- Bei Ausführung entsprechend den Details nach DIN 4108, Beiblatt 2 : 06-2019 mit ΔUWB = 0,05 W/(m² K), wenn alle Merkmale und Kriterien der Kategorie „A“ erfüllt sind. Bei bodentiefen Fenstertüranschlüssen sind ergänzend die Erläuterungen in Abschnitt 5.3 im Beiblatt 2 zu beachten.

- Bei Ausführung entsprechend den Details nach DIN 4108, Beiblatt 2 : 06-2019 mit ΔUWB = 0, 03 W/(m² K), wenn alle Merkmale und Kriterien der Kategorie „B“ erfüllt sind.

- Detaillierter Nachweis der Wärmebrücken, nach DIN EN ISO 10211 der mit optimierten Wärmebrückendetails bei Massivbauweisen für ΔUWB ≤ 0,02 W/(m²K) ergeben kann, also um 80% weniger als ein pauschalierter Ansatz nach a).

- Kombination aus b) oder c) und d) nach DIN V 18599-2, wenn zu einem oder mehreren Planungsdetails kein Beispiel im Beiblatt 2 enthalten ist oder keine Konformität hergestellt werden kann.

Seit 2019 wird für den anzusetzenden Wärmebrückenzuschlag ΔUWB nach DIN V 18599-2 in Kategorie „A“ (entspricht den Anschlüssen nach altem DIN 4108, Beiblatt 2) und Kategorie „B“ unterschieden. Diese Kategorien beschreiben zwei unterschiedliche energetische Niveaus, wobei Kategorie „B“ als höherwertiger einzustufen ist.

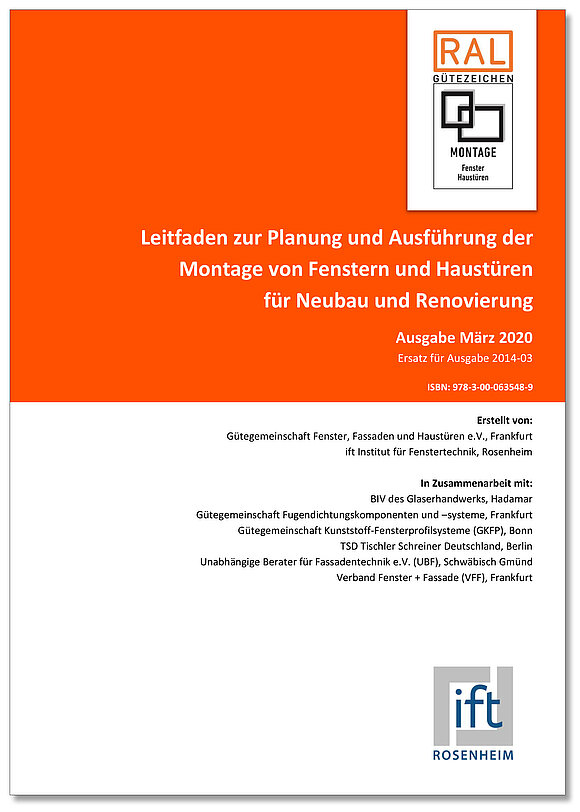

Die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung sind ebenfalls zu erfüllen:

- bei Anwendung und Überprüfung der Gleichwertigkeit mit DIN 4108, Beiblatt 2, ist kein weiterer Nachweis erforderlich,

- bei davon abweichenden Einbausituationen ist ein Nachweis anhand von Wärmebrückenkatalogen oder durch rechnerische Ermittlung des Temperaturfaktors mit fRsi ≥ 0,7 zu führen.

Alle Tabellen im Montageleitfaden wurden daher nach den aktuellen Normen überarbeitet und sind für die schnelle Bewertung ein gutes Hilfsmittel. Neu hinzugekommen sind Tabellen zur Ermittlung der Y-Werte sowie die Möglichkeit verschiedene Parameter zu bewerten, beispielsweise die Ausführung der Überdämmung oder die Dämmung zweischaliger Mauerwände. Mit Hilfe der Musterdetails und der Tabellen können Gebäudeenergieberater, Fensterhersteller oder Monteure schnell die notwendigen Kennwerte ermitteln.

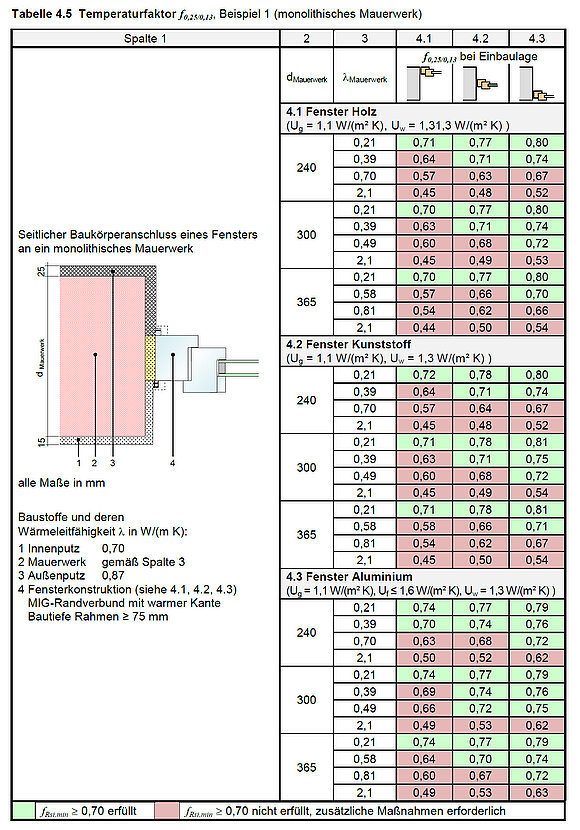

(a) Die Fenstererneuerung erfolgt in Verbindung mit einer (energetischen) Gesamtsanierung der Gebäudehülle (Idealfall).

(b) Beim Fensteraustausch wird die innere und/oder äußere Leibung erneuert (Fenstergrößen bzw. Glaslichten bleiben nahezu erhalten).

(c) Der alte Blendrahmen wird herausgeschnitten und das neue Fenster wird in die Putzlichte gesetzt (Fenstergrößen bzw. Glaslichten reduzieren sich, geringere Staub- und Schmutzbelastung).

(d) Der alte Blendrahmen wird „besäumt“ und ein neues Fenster wird im Überschubverfahren eingebaut. Fenstergrößen bzw. Glaslichten reduzieren sich deutlich. Nur sinnvoll, wenn vorhandener Blendrahmen mit Anschlussfuge keine Wärmebrücke darstellt und die Substanz des verbleibenden Rahmens intakt ist.

Wärmetechnische Optimierung beim Fenstertausch

In der Altbausanierung ist oft kein Planer beteiligt und vom Gebäudeenergieberater oder Fensterhersteller bzw. Montagebetrieb wird eine Planung der Baumaßnahme erwartet, die folgende Aspekte berücksichtigen muss:

- Neubewertung des bauphysikalischen Gleichgewichts, da sich durch neue Fenster die Luftdichtheit und die Oberflächentemperaturen am Bauteil ändern.

- Erkennen und Optimieren von kritischen Wärmebrücken durch Dämmung der Leibungen, wenn der U-Wert der Außenwand UAW > 1,0 W/(m²K) ist.

- Planung möglicher Änderungen der baulichen Gegebenheiten (Fensterbänke, Leibung, Rollläden) unter Berücksichtigung von Denkmalschutz, Aufwand/Kosten, Vermeidung von Schmutz etc.

- Organisation der Nutzung und Zugänglichkeit während der Bauphase (zusätzliche Schutzmaßnahmen).

- Wenn mehr als 1/3 der Fenster in einem Gebäude ausgetauscht werden, muss gemäß DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept erstellt werden. Bei einem Austausch von 10% der Fensterfläche sind der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz und ggf. eine Verschattung notwendig.

Die neue DIN 4109, Schallschutz

Die Erreichung eines geforderten Schallschutzes hängt maßgeblich von der Montagequalität ab. Zur Sicherstellung der erforderlichen Schalldämm-Maße stellt die DIN 4109-2:2018-01 in Kapitel 4.4.4 folgende Anforderung an die Anschlussausbildung: „Fugen müssen so geplant und ausgeführt werden, dass das bewertete Schalldämm-Maß des Fensters erhalten bleibt. Als Planungskriterium gilt die Forderung, dass die Schalldämmung Rw des Bauteils um nicht mehr als 1 dB reduziert wird.“

In der neuen Ausgabe der DIN 4109 werden die Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenwandbauteilen nicht mehr tabellarisch in sieben Lärmpegelbereiche eingeteilt, sondern durch eine Rechengleichung abgelöst, die eine „dB-genaue“ Auslegung vorsieht. Der rechnerische Nachweis für das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile umfasst die Schalldämmung von Wand, Fenster und Fuge. In der Detailplanung besteht die Möglichkeit die Bauteilfugen gesondert zu berücksichtigen. Unsicherheiten für das gesamte Außenbauteil werden anstelle der bekannten Vorhaltemaße für einzelne Bauteile (2 dB bei Fenstern) durch einen Prognosewert uProg berücksichtigt. Eine Unterscheidung und Abgrenzung zwischen Prüfwert Rw,P und Rechenwert Rw,R gibt es damit nicht mehr.

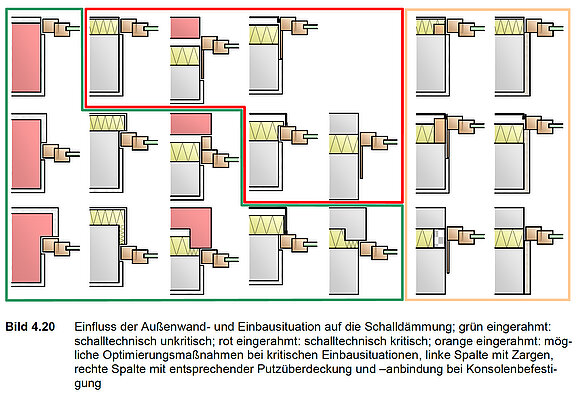

Für die Fugenausbildung gilt als Faustformel, dass das Fugenschalldämm-Maß um mindestens 10 dB höher liegen sollte, als die geforderte Schalldämmung des Bauteils, um die eingangs genannte „1 dB-Regel“ erfüllen zu können. Bei schalltechnisch kritischen Einbausituationen gemäß DIN 4109-2, Kap. 4.4.4 (in Bild 7 rote eingerahmte Einbausituationen), wird der Planer im Besonderen gefordert. Es ist ein planerischer Nachweis der Einbausituation erforderlich und es sind hier ggf. besondere Maßnahmen zu planen und entsprechende Vorgaben zu machen. Der Montageleifaden erklärt deshalb ausführlich das Nachweisverfahren und enthält auch eine Tabelle zur Ermittlung der Fugenschalldämmung.

(grün eingerahmt: schalltechnisch unkritisch; rot eingerahmt: schalltechnisch kritisch;

orange eingerahmt: mögliche Optimierungsmaßnahmen bei kritischen Einbausituationen)

Fenstermontage in hochwärmedämmendem Mauerwerk

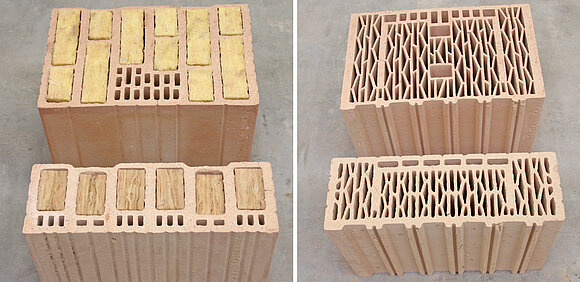

Um auch mit monolithischem Mauerwerk die Anforderungen der EnEV erfüllen zu können, wurden die Steine in den letzten Jahren wärmetechnisch optimiert, indem die Stege dünner und der Lochanteil größer wurden. Dies führte zur Reduzierung der mechanischen Festigkeit, insbesondere der Dübeltragfähigkeit im Leibungsbereich. Die Befestigung von Fenstern wird mit herkömmlichen Methoden deshalb immer schwieriger. In einem Forschungsprojekt des ift Rosenheim wurden Empfehlungen für die Befestigung entwickelt, beispielsweise der Einsatz von Leibungssteinen mit größerer Wanddicke oder Verteilung der Lasten durch zusätzliche Befestigungspunkte.

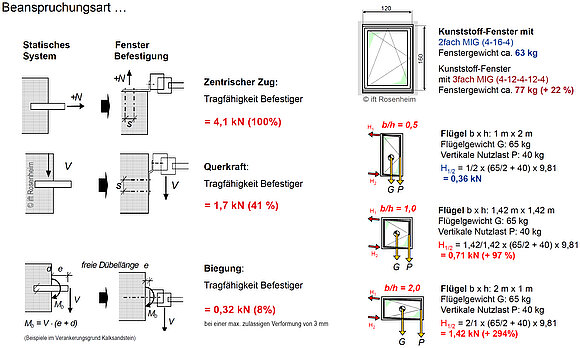

Gleichzeitig nimmt auch das Gewicht transparenter Bauelemente durch Dreifachglas, größere Glasflächen sowie höhere Anforderungen an den Komfort (Schallschutz) und an die Sicherheit (Einbruchhemmung) erheblich zu. Beispielsweise ist eine P4-A-Scheibe für ein Fenster mit der Einbruchklasse RC2 um 50 % schwerer (45 kg anstatt 30 kg/m²). All dies führt dazu, dass die allgemeinen handwerklichen Empfehlungen (z.B. maximale Befestigungsabstände) für eine ausreichende Befestigung bei hochwärmedämmendem Mauerwerk nicht mehr ausreichen. Wichtig ist auch die Wirkungsrichtung der einwirkenden Kräfte und der daraus resultierenden Auflagerkräfte (in oder rechtwinklig zur Fensterebene) zu beachten. Eine Analyse der an den Befestigungspunkten auftretenden Lasten zeigt einen erheblichen Einfluss der Belastungsart und des Fensterformats.

Die im F+E Projekt durchgeführten Bauteilversuche zeigten, dass eine dauerhafte Befestigung grundsätzlich möglich ist, insbesondere in Leibungssteinen mit optimierter Befestigungszone. Hierbei wurden auch neue Befestigungskonzepte für örtliche Lastkonzentrationen berücksichtigt, so dass folgende Hinweise für die Praxis hilfreich sind:

- Prinzipiell kann die durch das Befestigungsmittel abzutragende Last infolge Windeinwirkung durch die Verwendung von mehreren, gleichmäßig verteilten Befestigungspunkten reduziert werden.

- Die örtlich auftretenden, horizontalen Lasten aus dem Eigengewicht des geöffneten Flügels nehmen mit der Elementbreite, insbesondere bei ungünstigen, liegenden Formaten überproportional zu (im Beispiel oben bei B:H = 2:1 um fast 300 %!).

- Bei einer zusätzlich am geöffneten Flügel zu berücksichtigenden vertikalen Nutzlast P von 600 N liegt für alle Abmessungen die durch das Flügelwicht und die Nutzlast P verursachte horizontale Last signifikant höher als die Last durch Windeinwirkung. Dies gilt für eine umlaufende und für eine zweiseitige Befestigung.

- Für die Bemessung der Befestigung müssen neben der sich flächig verteilenden Windlast auch örtliche Lastkonzentrationen an den Eck- und Scherenlagern öffenbarer Elemente sowie bei Pfosten- und Riegelanschlüssen zum Blendrahmen berücksichtigt und ggf. durch spezielle Anordnung der Befestigungsmittel kompensiert werden.

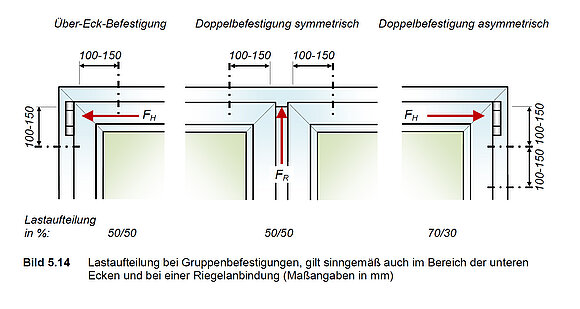

Durch eine „Gruppenbefestigung“ kann die Last auf mehrere Befestigungspunkte aufgeteilt werden kann. Eine symmetrisch aufgeteilte „Über-Eck-Befestigung“ ermöglicht eine nahezu gleichmäßige Lastaufteilung (50/50). Eine Lastverteilung kann auch durch eine „Doppelbefestigung“ erfolgen, bei der ein zweiter Befestigungspunkt in einem Abstand von ca. 100 mm zum „Standardbefestigungspunkt“ gesetzt wird. Der zweite Befestigungspunkt reduziert dann die Last auf den „Standardbefestigungspunkt“ auf ca. 70 % (Aufteilung 70/30).

(L: Symmetrische „Über-Eck-Befestigung“, M: Symmetrische Befestigungsanordnung an einem Pfosten- oder Riegelanschluss mit Lastverteilung 50/50

R: „Doppelbefestigung“, z. B. am Scherenlager, wenn die Variante „Über-Eck-Befestigung“ aufgrund eines Rollkastens nicht möglich ist, mit Lastverteilung 70/30)

Bei der Dimensionierung der Befestigung sind die Grenzzustände der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit zu berücksichtigen. Nach der ift-Richtlinie MO-02/1 wird eine maximale Verformung von 3 mm am Befestigungspunkt unter Last gefordert, um die Dauerhaftigkeit der Abdichtung zu gewährleisten (Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit). Ist die empfohlene Tragfähigkeit für das Versagen eines Befestigungsmittels größer als die Kraft für die zulässige Verformung von 3 mm, so erfolgt die Dimensionierung anhand der Verformung. Die Verformung hängt wesentlich von der freien Länge des Befestigungsmittels ab, d. h. von der Breite der Einbaufuge. Es ist daher wichtig, bei der Planung und Bemessung auch die Breite der Einbaufuge zu berücksichtigen und möglichst gering zu halten – natürlich unter Beachtung erforderlicher Mindestfugenbreiten für die Abdichtung.

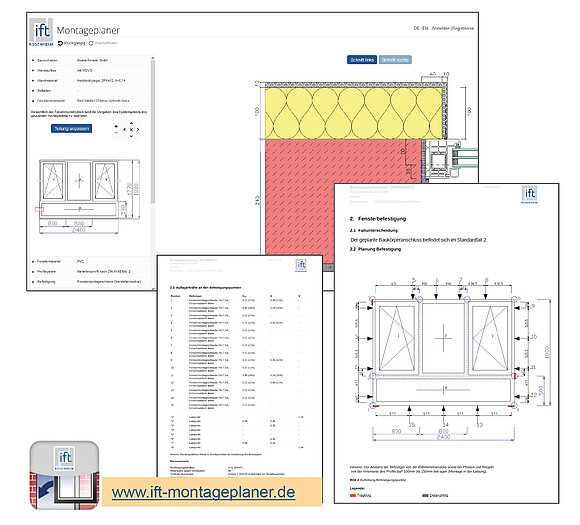

Montageplaner und Montagequalität

Ergänzt wird der Montageleitfaden durch den online verfügbaren ift-Montageplaner, mit dem Gebäudeenergieberater, Fensterhersteller und Monteure mit wenigen Klicks eine fachgerechte Planung des Fenstereinbaus mit dem Nachweis des Mindestwärmeschutzes (fRsi) sowie die Ermittlung der Befestigungskräfte durchführen können. Der Montageleitfaden ist die Basis für die Weiterbildung zur „ift-Montagefachkraft“, die Monteure zur objektspezifischen, fachgerechten Planung und Ausführung der Montage von Bauelementen qualifiziert. Betriebe, die das RAL-Gütezeichen Montage führen oder ift-zertifiziert sind, müssen mindestens eine qualifizierte Montagefachkraft haben.

Literatur

- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung, 7. Ausgabe, RAL Gütegemeinschaft Frankfurt / ift Rosenheim, März 2020

- Technische Richtlinie Nr. 20, Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung, 7. Ausgabe, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf, März 2020

- DIN 4108 Beiblatt 2:6/2019 – Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele, Beuth Verlag Berlin

- Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG), www.gesetze-im-internet.de/geg/GEG.pdf