Lesezeit: 6 Minuten

Fenster und Fassaden müssen ihre Luft- und Schlagregendichtheit oft unter extremen Bedingungen unter Beweis stellen – man denke nur an Hochhäuser, die in mehreren hundert Metern Höhe Orkanen standhalten müssen. Deshalb zählt die Prüfung der Luft- und Schlagregendichtheit neben dem Schall- und Wärmeschutz sowie sicherheitsrelevanten Prüfungen wie Windlast, Absturzsicherheit oder dem Feuerwiderstand zu den wichtigsten Nachweisen.

Die meisten Fassadensysteme, die von Systemgebern angeboten werden, verfügen über die notwendigen Prüfungen und Nachweise. Wichtig zu wissen ist dabei, dass die Schalldämmung von Baukörperanschlüssen direkt abhängig von der Luftdichtheit ist, und es gilt „luftdicht gleich schalldicht“.

Gerade bei komplexeren Aufgaben sollte der Metallbauer aber einen genaueren Blick in die Prüfzeugnisse werfen, um zu kontrollieren, ob die max. zulässigen Abmessungen nicht überschritten werden und auch die geplanten Details geprüft wurden. Hierzu zählen vor allem Stöße, Übergänge, die Einbindung von Bauelementen wie Türen und Fenster sowie die Baukörperanschlüsse, für die es oft nur Musterdetails für Standardausführungen gibt. Das gilt auch für Dachverglasungen mit geringer Neigung, deren Umsetzung im Weiteren vorgestellt wird. Neben der Dichtheit ist auch die Vermeidung von Wärmebrücken und der damit verbundene Tauwasserausfall eine wesentliche Aufgabe, nicht nur bei passivhaustauglichen Fassaden.

Abdichtung von Baukörperanschlüssen – Planung und Ausführung

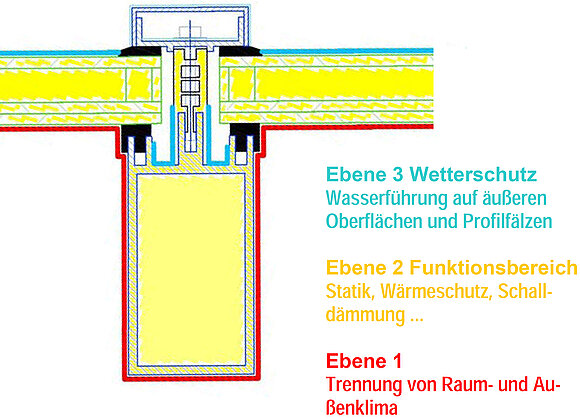

Die Prüfung der Schlagregendichtheit erfolgt i.d.R. im Rahmen der Systemprüfungen durch den Systemgeber. Der Nachweis der „Tauwasserfreiheit“ von Baukörperanschlüssen erfolgt über die Bestimmung des fRSi-Faktors und ist eine Planungsaufgabe. Für den grundlegenden Aufbau des Verglasungsprofilsystems und für die Detailausbildungen bietet sich für Fassaden die konstruktive Planung auf Basis des Ebenenmodells an. Dabei werden die Konstruktionen in drei Zonen eingeteilt.

Die Ebene 1 trennt das Raum- vom Außenklima (rote Linie), muss in einer durchgängigen Ebene erfolgen und darf auch bei Anschlüssen und Durchdringungen nicht unterbrochen werden. Die Ebene muss in Bereichen liegen, deren Oberflächentemperaturen über der für das Schimmelpilzwachstum kritischen Temperatur von 10 °C liegen (fRSI-Faktor). Die Tauwasserbildung für die üblichen klimatischen Randbedingungen kann durch folgende Maßnahmen minimiert werden:

- Thermisch getrennte Profilsysteme,

- Wärmetechnisch verbesserte Randverbundsysteme des Mehrscheiben-Isolierglases,

- Vermeidung ungünstiger Geometrien, die die Anströmung der Konstruktionen mit feuchter Raumluft reduzieren, beispielsweise ungünstig angeordnete Sonnenschutzeinrichtungen auf der Raumseite.

Die Luftdurchlässigkeit und der Eintrag von Wasserdampf in die Konstruktionsfugen (z. B. Anbindung von Glas zum Verglasungsprofil, Stoßfugen der Profile) muss ausgeschlossen werden, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden, Lüftungswärmeverluste zu minimieren und die Schalldämmung nicht zu verschlechtern.

Ebene 2 ist der Funktionsbereich (gelb), in dem Funktionen wie Statik, Wärme- und Schallschutz erfüllt werden und in dem auch Fensterflügel, Antriebe usw. aufgenommen werden. Der Funktionsbereich muss vom Raumklima zur Vermeidung von Tauwasserbildung getrennt sein. Der Glasfalzraum sollte zwecks Belüftung mit dem Außenklima verbunden sein. In den Funktionsbereich eingedrungenes Wasser muss gesammelt und definiert nach außen abgeführt werden, um eine dauerhafte Durchfeuchtung der Konstruktion zu vermeiden.

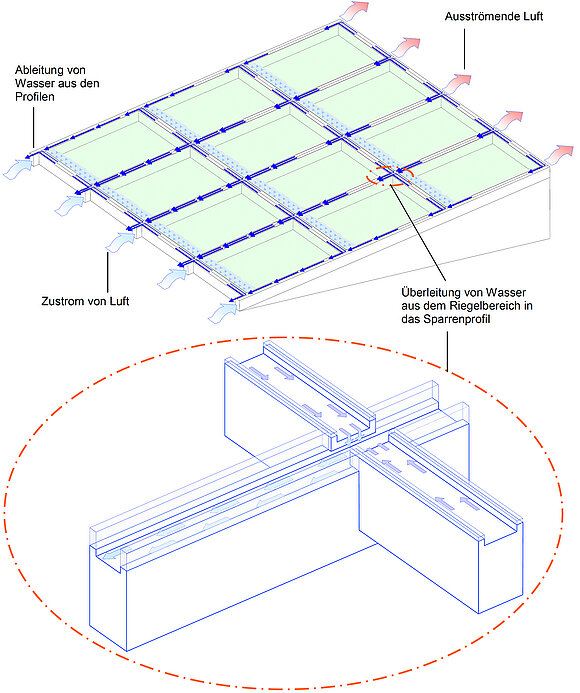

Ebene 3 ist die äußere Wetterschutzebene (blau), in der ein Eintritt von Regenwasser auf der Außenseite verhindert wird. Da dies dauerhaft nicht zu 100 % sichergestellt werden kann, müssen kleinere Mengen von eingedrungenem Wasser im Profil kontrolliert direkt nach außen abgeführt werden. Dies stellt vor allem bei großflächigen Überkopfverglasungen eine Herausforderung dar. Die Entwässerung erfolgt durch eine ausreichende Belüftung des Falzgrundes (Transport als Wasserdampf). Die Entlüftung über den Glasfalzraum zum First ist aber begrenzt, weil der sog. Kamineffekt bei horizontalen Verglasungen geringer ist. Deshalb sollte das Eindringen von Wasser in diesen Bereich möglichst verhindert werden. Die beschriebenen Prinzipien gelten auch für Baukörperanschlüsse und Durchdringungen. Dabei müssen bei der Auswahl des richtigen Dichtsystems folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Lastabtragung in den Baukörper mit Berücksichtigung von Bewegungen und Verformungen der Konstruktion,

- Vorhandene Bautoleranzen,

- Zu erwartende Bewegungen/Verformungen (Deckendurchbiegung, Längenänderung aufgrund Temperatur oder Feuchte),

- Beschaffenheit der Fugenflanken und der angrenzenden Materialien (Aluminium, Beton, Mauerwerk, Natursteinverkleidungen, Holz etc.),

- Fugengeometrie,

- Gestalterische Belange (Sichtfugen).

Spezialfall – Glasdächer mit geringer Neigung

Bei Überkopfverglasungen werden die Basisprofile eines Fassadensystems häufig abgewandelt. So werden spezielle Dachformen mit Graten und Absätzen, Glasstößen und Einsatzelementen (Fensterflügel, NRWG usw.) mit Sonderprofilen gelöst, mit denen sich bis zu einer Dachneigung ≥ 15° relativ gut gebrauchstaugliche Konstruktionen erstellen lassen. Bei Dachverglasungen ≤ 15° entstehen Probleme durch schlecht abzuführendes Wasser, eine eingeschränkte Belüftung der Konstruktion (Glasfalz), eine Zunahme von Verschmutzungen und damit zu folgenden erschwerten Bedingungen:

- Wasserablauf – Tropfen laufen auf den außenliegenden Oberflächen unter ca. 10° nicht mehr sicher ab. Bei verschmutzten Oberflächen verschlechtert sich dies zusätzlich. Im Profilinneren ist der Wasserablauf ebenfalls erheblich eingeschränkt.

- Belüftung – Durch die geringeren Höhenunterschiede zwischen Traufe und First ist ein geringerer Druckunterschied und ein verringerter thermischer Auftrieb vorhanden, und der Luftdurchsatz in den Profilen wird reduziert. Das Austrocknen der Profile kann in der Übergangszeit und im Winter ohne längere Sonnenscheinperioden zum Erliegen kommen.

- Schmutzansammlungen – Schmutzpartikel und pflanzliche Teile werden durch die geringe Fließgeschwindigkeit des Regenwassers nicht mehr fortgespült und sammeln sich an Stellen wie Glasstößen, Wölbungen der Scheiben („Wassersackbildung“) oder an Pressleisten. Neben der eigentlichen Verschmutzung hält sich die Feuchtigkeit in diesen Bereichen und kann auf die Bauteile länger einwirken.

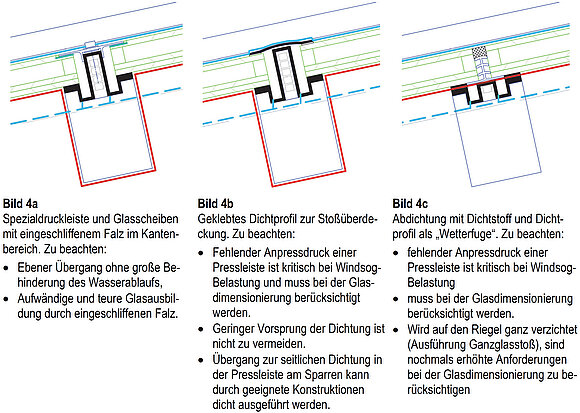

Deshalb kommen spezielle Pressleisten, Dichtprofile und Dichtstoffe an Glasstößen zum Einsatz, um Vorsprünge zu minimieren. Durch spezielle, niedrig bauende Pressleistensysteme oder versenkte Haltesysteme kann der notwendige Anpressdruck bei gleichzeitig minimierter Aufbauhöhe erzeugt werden. Beim Verzicht auf die Pressleiste ist das Glas nicht mehr allseitig gehalten, so dass Probleme durch Windsogkräfte entstehen. Für das eingesetzte Glas sind UV-beständige Randverbundsysteme vorzusehen, um dessen Funktionsfähigkeit auch bei fehlender äußerer Abdeckung sicherzustellen. Die Durchbiegung der Scheiben aufgrund des Eigengewichts führt zur verstärkten Bildung von Wassersäcken, so dass eine entsprechende Dimensionierung der Glasdicken und geringere Stützweiten sinnvoll sind.

(Prinzipskizze, ift-Fachinformation VE-12/1 [4])

(ift-Fachinformation VE-12/1 [4])

Profilkonstruktion

Die Glasfälze des Profils dienen als zweite wasserführende Ebene. Durch die Tendenz zu schmalen Profilen (50 mm oder weniger) werden bei den sich ergebenden Falzmaßen Untergrenzen erreicht, die den Wasserablauf erschweren. Unter 5 mm zwischen Glasrand und thermischer Trennung des Profils überbrücken die Wassertropfen aufgrund deren hoher Oberflächenspannung diese Distanz und bilden einen Widerstand – der Wasserablauf wird eingeschränkt und die Trocknung des Falzes verlangsamt. Deshalb sollten breitere Profile und Falzräume genutzt werden und notwendige Leitungen für Sonnenschutzantriebe nicht in Profilbereichen verlegt werden, die eine wasserableitende Funktion haben.

An den Übergängen von Pfosten/Sparren zum Riegel/Pfette muss durch eine überlappende Ausführung der Profile und Dichtungen eine definierte Wasserübergabe stattfinden. Die Stöße der eingesetzten Dichtungen müssen mit Klebstoffen, Formteilen etc. abgedichtet sein. Stumpfe Dichtungsstöße sind in der Regel nicht sicher dauerhaft dicht.

Literatur

- Leitfaden zur Montage von Vorhangfassaden – Planung und Ausführung der Montage für Neubau und Renovierung.

RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. und ift Rosenheim, Dezember 2017 - Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung.

RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. oder Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, März 2020 - Kommentar zur DIN EN 14351-1 Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften.

Hrsg. Prof. Ulrich Sieberath; Prof. Christian Niemöller. ift Rosenheim, November 2013 - ift-Fachinformation VE-12/1

Überkopfverglasungen mit geringer Neigung. Technische Umsetzung anspruchsvoller Details.

ift Rosenheim, März 2009 - ift-Richtlinie MO-01/1

Baukörperanschluss von Fenstern, Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen. ift Rosenheim, 2007