Lesezeit: 6 Minuten

Historische Fenster in Baudenkmälern bestehen meistens aus Holz, Stahlprofilen oder Gusseisen und einer Verglasung mit Einfachglas. Beim Austausch oder der Sanierung sind sowohl bautechnische Anforderungen als auch Aspekte des Denkmalschutzes zu beachten.

(Bildquelle: Denkmalpflege Ritt)

Dabei sind das äußere Erscheinungsbild und die konstruktive Ausführung von Bedeutung. Hierzu zählen die Fensterabmessung/-teilung inkl. der Sprossen, die Breite der Fensterrahmen, die Gestaltung der Fensterleibung, die Materialien sowie die Konstruktion. Da die detailgetreue Rekonstruktion eine handwerklich aufwändige Arbeit ist, wird in der Regel oft versucht, das Aussehen mit Standardprofilen zu kopieren. Natürlich müssen auch die gesetzlichen Anforderungen der EnEV eingehalten werden, die zwar in § 24 entsprechende Ausnahmeregelungen vorsieht, die Planer oder Hersteller allerdings nicht vom Nachweis der wärmetechnischen Kennwerte entbinden. Der Beitrag zeigt konstruktive Wege zur Vereinbarung von Wärme- und Denkmalschutz.

Energetische Optimierung

Fenster mit Einfachglas sind in denkmalgeschützten Gebäuden häufig anzutreffen, aber nicht geeignet ein Gebäude energiesparsam zu nutzen. Es besteht jedoch ein erheblicher Interessenskonflikt zwischen den Zielen des Denkmalschutzes und den Ansprüchen der Nutzer an eine zeitgemäße Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort. Eine energetische Verbesserung kann durch die Erweiterung zum Kastenfenster oder Verbundfenster durch Aufsetzen einer zweiten Fensterebene, die Ergänzung mit einem Vorsatz-/Winterfenster, das Einsetzen einer neuen Verglasung oder der Austausch gegen ein neues Fenster erreicht werden. Daneben muss natürlich der Bereich der Fensterleibung bzw. der Baukörperanschluss optimiert werden, um Wärmebrücken zu reduzieren. Bei allen Maßnahmen am Fenster ist häufig die Tragfähigkeit und die Abmessung des Fensterflügels sowie die Belastbarkeit der Beschläge die maßgebliche Einflussgröße. Grundsätzlich sind eine raumseitige luftdichte Abdichtung des neuen Fensters, Flügels, Verglasung und eine reduzierte Belüftung des Zwischenraumes nach außen notwendig

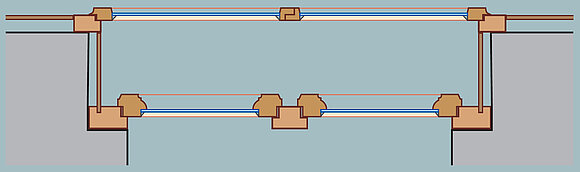

a.) Erweiterung zum Kastenfenster

Der Wärmeschutz kann bis auf Passivhausniveau verbessert werden. Ug/Uw-Wert ca. 0,5/0,7 W/m²K. Schallschutz bis zu 40 dB möglich.

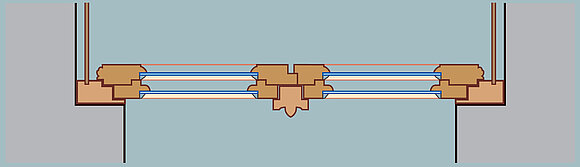

b.) Erweiterung zum Verbundfenster

Mit einer leichten 2-fach Verglasungen können Uw-Werte von bis zu 1,2 W/m²K und mit VIG von 0,5 - 0,7 W/m²K realisiert werden. Dabei werden Schalldämmwerte zwischen 40-45 db erreicht. Der Schallschutz kann um 32 dB verbessert werden.

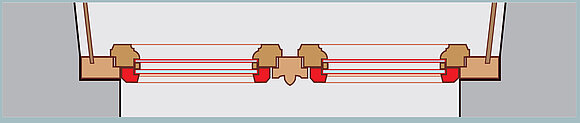

c.) Austausch Verglasung

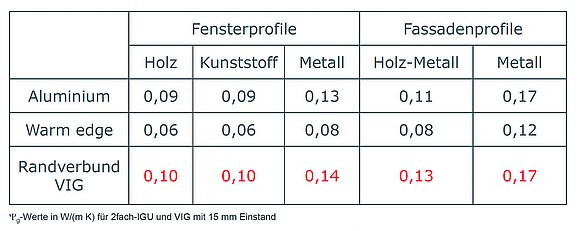

Austausch gegen vorgespannte Dünngläser (3 mm mit max. Glasdicke von 14 mm), wenn ein Glaseinstand von 15 mm möglich ist. Vakuumglas mit ca. 4-6 mm eignet sich gut für den Austausch. U-Werte*1 für beschichtetes Einfachglas - Ug/Uw-Wert ca. 3,0/3,0, dünnes Isolierglas - Ug/Uw-Wert ca. 1,1/1,2 und Vakuumglas: Ug/Uw -Wert ca. 0,5/0,8 W/m²K möglich. Hier sind konstruktive Massnahmen, z.B. zum Glaseinstand, zu beachten. Ein Austausch 1:1 Einfachglas gegen VIG ist nicht sinnvoll.

*1) bezogen auf das Fensterstandardmaß von 1,23 m x 1,48 m

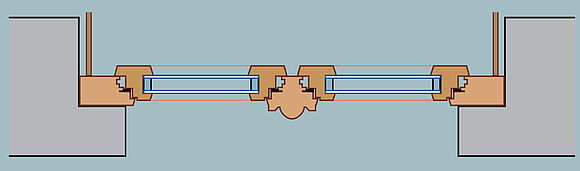

d.) Austausch des Fensters

Für den Austausch von Fenstern im Denkmalbereich sind spezielle Fensterprofile verfügbar, um das Erscheinungsbild nicht zu ändern. Bei Verwendung eines UV-beständigen Randverbunds kann der Glasfalz auf 15 mm begrenzt werden. So können Fenster auch in denkmalgeschützter Ausführung Passivhaus-Niveau mit Uw-Wert von 0,7 W/m²K erreichen.

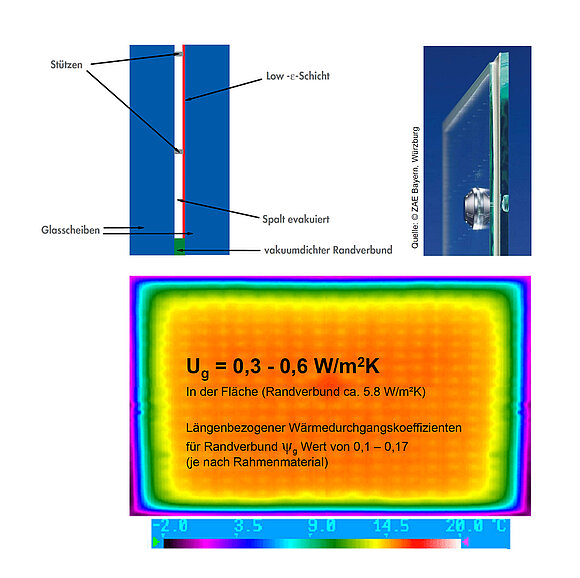

Einsatz von Vakuumisolierverglasung

Durch den Einsatz von Vakuum-Isolierglas (VIG) kann in den Fällen a.) bis c.) die Wärmedämmung verbessert werden. Allerdings waren bislang keine Anbieter am Markt, die Produkte für die individuelle Gestaltung mit sehr unterschiedlichen Fenstergrößen und -arten anbieten konnten. Die Holzforschung Austria hat im Forschungsprojekt „MOTIVE“ grundsätzliche Aspekte von Vakuumglas-Fensterelementen sondiert und die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Konstruktionsvarianten untersucht. Die Dauerhaftigkeit des Produkts VIG wurde aber nicht systematisch untersucht. Allen Konstruktionen gemeinsam ist der sehr tiefe Glaseinstand von 30 bis 40 mm, der notwendig ist, um die Wärmebrücke des Glas-Randverbundes zu kompensieren.

Mit Vakuumgläsern können schlanke Konstruktionen mit guter Gesamtenergieeffizienz (Niedrigstenergiegebäudestandard) erstellt werden, die auch Profilquerschnitte von alten Holzfenstern mit Einfachglas ermöglichen. Das gegenüber Dreischeiben-Isolierglas geringere Gewicht und die geringe Glasdicke bieten auch gute Chancen für neue Öffnungsarten und Bewegungsrichtungen. Für die Entwicklung geeigneter Profile, Verschlussmechanismen, Beschläge und Dichtungen sowie Motorisierung und Steuerungstechnik sind weitere gemeinsame Forschungsanstrengungen notwendig.

Baurecht und Dauerhaftigkeit von Vakuumisolierverglasung

Die europäischen Regelwerke zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) in der Normenreihe EN 1279 schließen das Produkt Vakuum-Isolierglas (VIG) explizit aus. Dies ist sinnvoll, da die Randlasten in Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) hauptsächlich durch das eingeschlossene Gasvolumen bestimmt werden. Allerdings ist das VIG zur Verwendung in Fenstern und Fassaden denselben Einwirkungen ausgesetzt und soll eine Verwendbarkeit über die Nutzungsdauer des Bauteils aufweisen (Dauerhaftigkeit). Deshalb ist VIG in Europa nach wie vor ein ungeregeltes und kein harmonisiertes Bauprodukt. Eine CE-Kennzeichnung ist nicht möglich, sondern ein Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten ist notwendig (früher Zustimmung im Einzelfall, ZiE).

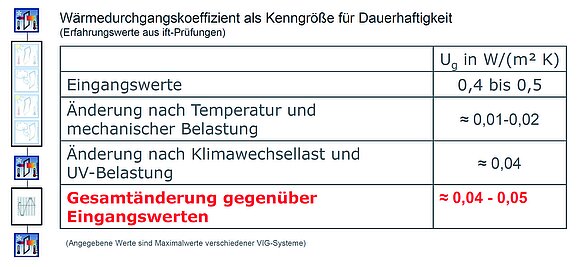

Weil die thermischen und schalldämmenden Eigenschaften ursächlich mit dem Erhalt des Vakuums und der Beständigkeit der Glasbeschichtung zwischen den beiden Einzelscheiben zusammen hängen, sollte mit der ISO 19916-1:2018-10 die Dauerhaftigkeit nachzuweisen sein. Anders als bei MIG steht die Belastung durch thermische Längenänderung und Längenänderung, die durch Verformung hervorgerufen wird, im Fokus, weil VIG im Vergleich zum „normalen“ MIG ein sehr starres Randverbundsystem besitzt. In der ISO 19916-1 wird die einseitig wirkende Klimalast, die zusätzlich auch noch durch Winddruck und Soglasten überlagert werden kann, nicht berücksichtigt. Bei Versuchen am ift Rosenheim kam es zu großen Durchbiegungen und somit zu großen Scherlasten im Randverbund. Aus dem Wissen der Einflüsse beim Einsatz in Fenster und Fassade hat das ift Rosenheim daher ein Prüfverfahren entwickelt, das einen praxisgerechten Nachweis der Dauerhaftigkeit für den Einsatz in Fenstern und Fassaden ermöglicht.

Beim ift-Prüfverfahren werden zunächst die Wärmedurchgangskoeffizienten Ug von VIG im Plattengerät bzw. in der Hot-Box ermittelt, anschließend in eine Musterfassade eingebaut und einer klimatischen sowie mechanischen Belastung ausgesetzt. Nach den Belastungszyklen werden die Ug-Werte noch einmal gemessen und die Abweichungen zu den Eingangswerten bestimmt. Zusätzlich werden kleinformatige Vakuum-Isoliergläser einer kombinierten Feuchte- und UV-Belastung ausgesetzt, um die Dauerhaftigkeit des Randverbundsystems unter einer Klimawechsellast zu prüfen. Abschließend wird wiederum eine Ug-Wert-Prüfung durchgeführt, um die Veränderung des Wärmedurchgangskoeffizienten beurteilen zu können.

Für den praktischen Einsatz in Fenstern und Fassaden sind natürlich weitere Leistungseigenschaften wie z. B. Schallschutz, Sonnenschutz, Brandschutz und Nutzungssicherheit gefordert. Die Integration der VIG in eine Fensterrahmen- oder Fassadenkonstruktion erfordert jedoch eine konstruktive Anpassung der bisherigen Fenster- bzw. Fassadenkonstruktionen, insbesondere, um auch die Tauwasserbildung im Glasrandbereich zu verringern.

Literatur

- Christine Milch, Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Holzkirchen, Vortragsmanuskript "Sanierung denkmalgeschützter Gebäude - Tradition und Moderne im Einklang" (Dokumentationsband Rosenheimer Fenstertage 2014, ift Rosenheim 10/2014)

- Energieeinsparverordnung (EnEV)

- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Erstellt vom ift Rosenheim und der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., 3/2013)

- Fachgerechter Unterhalt und Sanierung von Fenstern, Merkblatt des Kantons Basel-Landschaft Bau- und Umweltschutzdirektion, Kantonale Denkmalpflege

- Glaser, Siegfried, Vakuumisolierglas – Eine Alternative zum Dreifachglas? Stand der Entwicklung und der Verfügbarkeit, Vortrag anlässlich der Rosenheimer Fenstertage 2009

- Produktionstechniken von Glas, (ProVIG)_IWM/ISE-2012_BMWi

- Hochwärmedämmende Fenster- und Fassadensysteme, (HWFF)_ZAE/SKZ_2011_BMWi

- Modellierung, Optimierung und technische Integration von Vakuum-Elementen: Sondierung über die Detaillierung von Vakuumgläsern in neuen Holz(Alu)-Fenster-Konstruktionen – Detaillierung, Bau und Simulation, TU Wien/HFA_2017_BMVIT

- ISO 19916-1:2018-10, Glass in building – Vacuum insulating glass – Part 1: Basic specification of products and evaluation methods for thermal and sound insulating performance.