Lesezeit: 12 Minuten

Digitalisierung aller Orten – ob im Auto, im Büro, in der Produktion oder im privaten Bereich. Internet und Smartphones haben unser Zuhause „erobert“ und die „Hardware“ folgt nun im Windschatten von Amazon, Google, Apple, Aldi & Co.

In vielen Haushalten verrichten bereits intelligente Geräte ihren Dienst, ob nun sprachgesteuert via Alexa oder per App und Smartphone; auch automatisch betriebene Haustüren, Fenster sowie Rollladen- und Sonnenschutzsysteme bieten mehr Komfort und Sicherheit, insbesondere für ältere Personen, Kinder oder Menschen mit physischen Einschränkungen. Einfach zu installierende Antriebe mit integrierten Sensoren, Funkübertragung und Steuerungen machen den Einsatz auch für private Wohnbauten möglich und bezahlbar. Damit verbunden sind zusätzliche Anforderungen, die bei Planung und Ausschreibung beachtet werden müssen.

Die größten Veränderungen im Bereich der Digitalisierung haben sicherlich die technischen Möglichkeiten und der Komfort des Smartphones gebracht. So ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland acht von zehn Menschen (78 %) über 14 Jahren ein Smartphone nutzen; in der Altersgruppe 14-29 Jahre sind dies sogar 94 % [1]. Für die Mehrheit ist das Smartphone ein mobiler Alleskönner und im Alltag unverzichtbar (80 %).

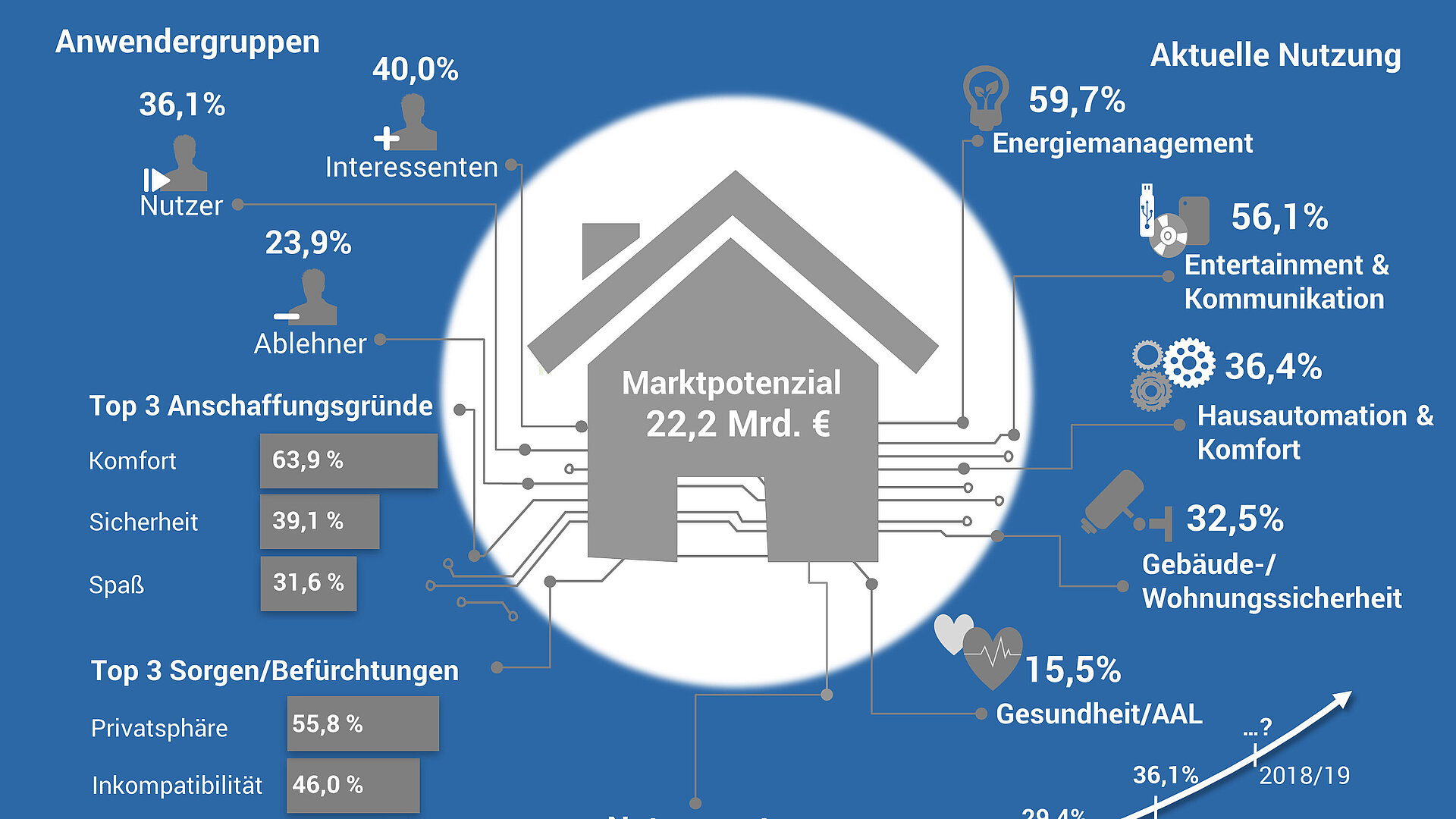

(Bild: Smart Home Monitor 2017, Studie der SPLENDID RESEARCH GmbH [4])

Damit ist klar wo die Reise hingeht. Wer gewohnt ist im Auto, im Büro oder unterwegs den Alltag mit digitalen Helfern zu managen, fragt sich natürlich, warum man im Haus noch alles per Hand machen muss. Die bisherige geringe Nutzungsquote für Hausgeräte ist kein Zeichen von Desinteresse, sondern Folge des nicht verfügbaren Angebots. Allerdings haben 2017 auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) fast alle Hersteller Geräte mit Smart Home-Technik im Angebot. Durch einen intensiven Wettbewerb ist davon auszugehen, dass diese Technik zum Standard ohne relevante Mehrkosten wird. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Hersteller, Verarbeiter und Händler mit verlässlichen und einfach zu bedienenden Angeboten in den Smart Home-Markt einzusteigen. Mit über 41 Millionen Wohnungen in Deutschland [2], die auf eine Nachrüstung warten, ist dies ein riesiger Markt.

Hierfür muss man die Bedürfnisse und Wünsche von Bauherren, Wohnungseigentürmern und Mietern kennen, die sich gemäß div. Marktstudien auf folgende Bereiche konzentrieren:

- Komfort

Einfache Bedienung von Licht, Multimedia-/Hausgeräten, Rollläden und barrierefreie Bedienung von Türen - Sicherheit

Einbruch, Überwachung, Rauch/Brandmelder, Zutrittskontrolle, Alarmmeldung bei Sturz/Unfällen, Versagen von techn. Geräten, Wasserrohrbruch etc. - Energieeffizienz

Heiz-/Kühlenergie, Regelung, Visualisierung und Strom. Bei Berechnungen gemäß EN 15232, DIN V 18599 lassen sich Verbesserungen im Nicht-Wohnbau von 15-20 % erreichen, und auch bei den Kennwerten im Energieausweis sind Verbesserungen von bis zu 10 % möglich. [6] - Gesundheit

Luft-, Raumqualität, Barrierefreiheit, Assistenzsysteme für ältere Menschen - Image und Werterhaltung des Gebäudes

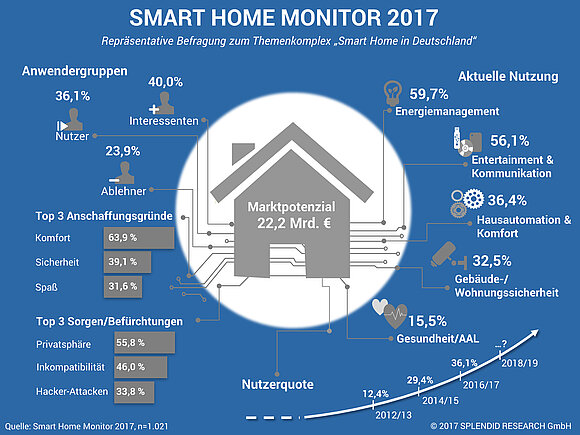

„Smart“ ist aber mehr als nur ein elektrischer Antrieb mit einer Bedienung per App, sondern vielmehr ein System von Sensoren, Aktoren und einer Steuerung, die angibt, was ein Aktor wie ein Rollladenantrieb oder ein Relais machen soll. Deshalb ist es wichtig, dass vor Beginn der Planung eine Analyse der Wünsche und Erwartungen erstellt wird, damit das System passend ausgelegt wird und die Kosten des Angebots akzeptiert werden. Deshalb hat das Institut für Gebäudetechnik (IGT) einen einfachen Fragebogen entwickelt, mit dem sich die Verbraucherwünsche ermitteln lassen [3].

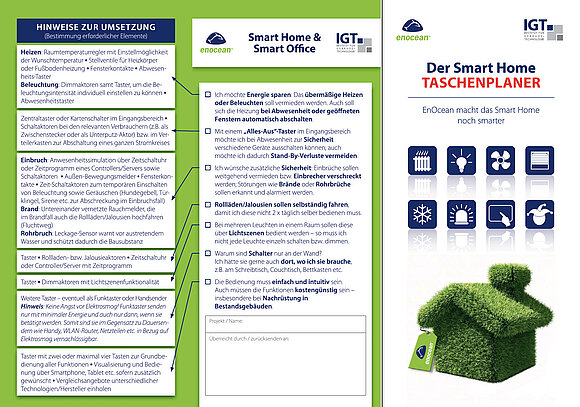

Aufbau eines Smart Home Systems

Die Intelligenz automatischer Bauelemente ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Sensoren, Aktoren (Antrieben), Steuerung und der Datenübertragung. Zum Verständnis der vielfältigen technischen Elemente ist es hilfreich zunächst die Grundstruktur und den Aufbau eines Smart Home Systems bzw. einer Gebäudeautomation zu betrachten. Dafür hat sich die Automationspyramide bzw. das Ebenenmodell gemäß CEN TC 247 bewährt. Hierbei werden die Systeme der Gebäudeautomation in drei Ebenen unterteilt, um den Umgang und den Austausch bzw. Abstimmung zwischen unterschiedlichen Anbietern zu erleichtern. Zwischen den einzelnen Ebenen und unterschiedlichen Anbietern sind Schnittstellen (Gateways) angeordnet, die eine Kommunikation mittels Protokollen ermöglichen.

Übertragungsmedien

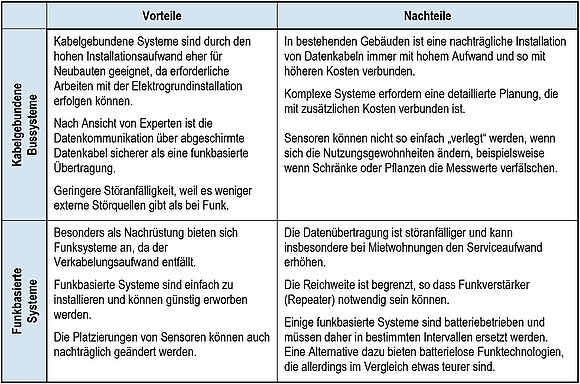

Die Übertragung der Informationen (Daten) und die Kommunikation sind mittels kabelgebundenen, funkbasierten Systemen oder einer Kombination aus beidem möglich. Dies wird oft auch als „Bussystem“ bezeichnet. Kabelgebundene Übertragungssysteme eignen sich vor allem für den Neubau.

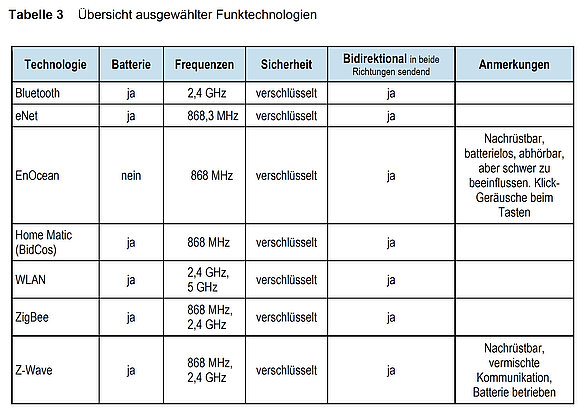

Funkbasierte Systeme profitieren von den technischen Entwicklungen beim Mobilfunk und sind in den letzten Jahren immer leistungsfähiger geworden. Der große Vorteil ist die hohe Flexibilität in der Anwendung, denn Taster und Schalter können einfach angeschraubt oder geklebt werden. Allerdings brauchen die Sensoren Batterien für die Energieversorgung – eine Ausnahme sind die Sensoren von EnOcean, die die vorhandene Umgebungsenergie (Energy Harvesting) nutzen, beispielsweise Bewegungsenergie mit elektrodynamischem Generator (Betätigung von Schalter, Griff etc.), Solarenergie-Modul mit Energiespeicher oder Thermoenergie-Energiegewinnung.

Die Reichweite der Funksignale kann von 25 m (Innenbereich) bis 100 m (Außenbereich) variieren. Bei der Installation sollte man die Stärke des Sendesignals unbedingt messen/kontrollieren, um einen störungsfreien Betrieb zu garantieren. Die Leistungsflussdichte (Strahlungsbelastung) der Sender als WLAN Access Point liegt mit 0,01 W/m² um den Faktor 10 unter der Strahlung einer WLAN Karte in einem Notebook und um den Faktor 1000 unter einem Mobilfunkgerät [7]. Auch wenn diese Belastung sehr gering ist, sollte man die Sensoren dennoch nicht in unmittelbarer Nähe eines Schlafbettes oder Arbeitsplatzes aufstellen.

Übertragungs-Protokolle

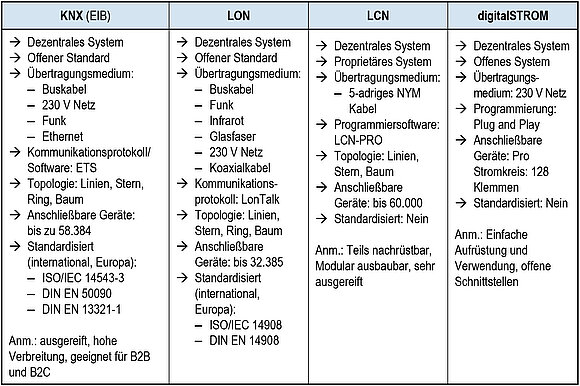

Ein Protokoll ist nichts weiter als eine andere Bezeichnung für die Sprache, mit denen elektronische Bauteile miteinander kommunizieren. Wenn zwei unterschiedliche Protokolle verwendet werden, funktioniert die Kommunikation und damit das ganze System nicht. Für die Datenkommunikation im Internet wurde das Internetprotokoll (IP) entwickelt, mit dem sich auch große Datenmengen übertragen lassen. Je umfangreicher ein Protokoll ist, desto mehr Energie braucht es bei der Übertragung. Deshalb wurden für den Smart Home-Bereich andere „Sprachen“ entwickelt.

Für manche Gewerke wie Beleuchtung, Verschattung und Zählerdatenerfassung wurden deshalb spezialisierte Protokolle (Feldbussystem) entwickelt, die im jeweiligen Anwendungsgebiet leistungsfähiger und günstiger als „universelle“ Protokolle sind. Deshalb ist deren Einsatz sinnvoll, wenn eine hohe Anzahl an Feld-Elementen notwendig ist, beispielsweise für die Beleuchtung mit dem Protokoll DALI.

Im Smart Home Bereich haben sich mittlerweile Systeme bzw. Protokolle wie KNX, Z-Wave, Home Matic, ZigBee, EnOcean etabliert, die von Unternehmensallianzen gepflegt und weiterentwickelt werden. Die meisten Systeme decken die üblichen Funktionen (Beleuchtung, Heizung, Bewegungssensoren, Fensterkontakte, Antriebe etc.) für ein Smart Home ab. Die Protokolle sind zwar untereinander nicht kompatibel, können sich aber über sogenannte Gateways verständigen. Dadurch ist es letztlich unerheblich, für welches System/Protokoll man sich entscheidet. Ein sogenannter „potenzialfreier Kontakt“ reicht oft aber nicht aus, denn dieser kann nur die Informationen „Auf“ oder „Zu“ nutzen bzw. ausgeben. Das reicht schon bei einem Rollladen oder Raffstore nicht mehr aus, denn man will ja auch wissen, wie weit dieser geschlossen ist.

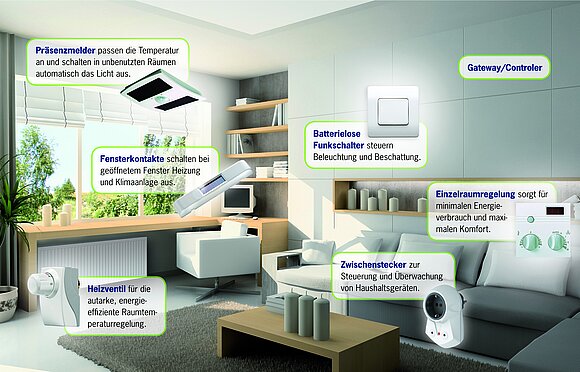

Sensoren und Aktoren

Sensoren und Aktoren sind die „Arbeitselemente“ eines Smart Home-Systems, bei der die Sensoren in der Feldebene Daten erfassen, an die Steuerung weitergeben und die Aktoren „Befehle“ ausführen. Am einfachsten ist ein System, wenn alle Sensoren und Aktoren die gleiche Sprache (Protokoll) sprechen und keine Übersetzung (Gateway) notwendig ist. Je mehr Hausbereiche in eine Gebäudeautomation integriert werden, desto unwahrscheinlicher ist es ohne Gateways auszukommen. Sensoren und Aktoren sollten modular sein, um eine Erweiterung in Ausbaustufen zu ermöglichen und um defekte Geräte einfach austauschen zu können. Aus ökonomischer Sicht sollten die Sensoren und Aktoren eine Lebenszeit von ca. 10 bis 15 Jahren haben.

(www.enocean.com/de/anwendungen-im-internet-der-dinge/smart-home-und-heimautomation/)

Sensoren

Der Sensor erfasst physikalische Größen (Temperatur, Lichtstärke, Feuchtigkeit, CO2 etc.) und sendet die Informationen in Form eines Datentelegrammes (Protokoll) an die Steuerung oder direkt an Aktoren. Die Energie bekommen Sensoren entweder über ein Kabel, Batterien oder wie bei EnOcean aus vorhandener Umweltenergie. Die Sensoren sollten an einem repräsentativen Ort im Raum angebracht sein: für eine Temperaturmessung beispielsweise ausreichend weit entfernt vom Herd, Lüftung, Heizung oder Lampen. Da sich im Laufe der Nutzungszeit die räumlichen Bedingungen ändern, sind funkbasierte Systeme sinnvoll.

Aktoren

Durch Aktoren werden Befehle in Aktionen umgesetzt, wie zum Beispiel das Ein-/Ausschalten der Beleuchtung, das Bewegen der Beschattungsanlagen oder eines Fensters sowie das Schließen und Öffnen eines motorischen Türschlosses. Die Befehle kommen bei einem zentralen System von der Steuerzentrale oder dezentral direkt von einem Sensor. Eine teilautonome „Intelligenz“ bei Antrieb und Energieversorgung gewährleistet, dass auch beim Ausfall der zentralen Steuerung ein sicherer Betrieb möglich ist. Dies betrifft Funktionen wie den sicheren Verschluss (Einbruchhemmung), das Türöffnen mit dem Schlüssel oder im Brandfall (Fluchttür). Aktoren brauchen meistens mehr Energie als Sensoren und kommen in der Regel nicht mit Batteriestrom aus, so dass ein Kabelanschluss notwendig ist.

Cloud oder offline?

Eine ganz wichtige Frage ist, wo die Intelligenz liegt und die Daten gespeichert werden. Beispielsweise werden bei Amazons Alexa und vielen anderen online-basierte Systemen die Daten der Sensoren an einen externen Server gesendet, dort verarbeitet und dann zurück an den Aktor gesendet. Was auf dem Weg dorthin und im externen Server mit den Daten passiert, ist nur schwer zu ermitteln. Außerdem funktioniert das Smart Home-System nur bei einer bestehenden Internetverbindung. Deshalb sind Systeme, bei denen die Intelligenz im hauseigenen Server oder Steuergerät integriert sind, grundsätzlich sicherer. Allerdings können externe Server leistungsfähiger und intelligenter sein, weil die Daten und Nutzungsgewohnheiten vieler tausend Menschen und Häuser genutzt werden und die Rechenleistung größer ist.

Sicherheit und Einbruchhemmung

Rollläden, Markisen und Garagentore werden heute schon überwiegend mit elektrischem Antrieb und Steuerung ausgeführt. Die Bedienung erfolgt per Funk (WLAN, Bluetooth, Infrarot etc.), Transponder, Chipkarte oder über biometrische Daten und ist meistens auch mit dem Smartphone steuerbar. Durch einfache „Plug-and-play“-Lösungen sowie funkbasierte Systeme ist die Installation einfach geworden.

Natürlich stellt sich die Frage, wie sich die elektronische Manipulation verhindern lässt, und Sicherheitsfragen werden deshalb intensiv diskutiert. Was macht die „Cloud“ mit unseren Daten? Lassen sich die Schließsysteme manipulieren? Beispiele aus der Autoindustrie wie angreifbare Keyless-Systemen („schlüssel-los = auto-los?“) zeigen den Handlungsbedarf. Bei schlüssellosen Türen, die mit Funkchip oder Fingerprint arbeiten, muss die elektronische Verarbeitung der Signale innerhalb des Hauses erfolgen und ausreichend gesichert sein. Ansonsten haben „Langfinger“ mit elektronischen Decodern ein leichtes Spiel. Bei der Einbruchmeldetechnik kann man auf die Empfehlungen des VDS zurückgreifen.

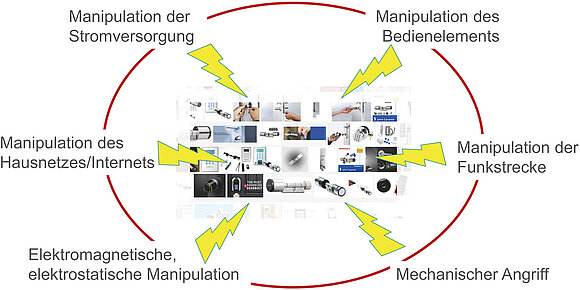

Einbruchhemmende Elemente gemäß EN 1627 können zusätzlich zur mechanischen Sicherheit auch mit elektromechanischen Verriegelungskomponenten und/oder elektromechanischen bzw. elektronischen Berechtigungsmitteln (Zutrittskontrollen, Schlüsselschalter) ausgestattet werden. Allerdings gibt es für die hinzukommende Einbruchgefahr durch Angriff der elektronischen Komponenten, z.B. durch mechanischen oder elektronischen Angriff auf Verbindungen oder Bauteile sowie die Dekodierung, noch keine klaren Anforderungen. Deshalb entwickelt das ift Rosenheim für die DACH-Region gemeinsam mit der Holzforschung Austria (HFA) und dem Schweizer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) eine neue Richtlinie [17], bei der folgende Funktionen und Bauteile bewertet werden:

- Berechtigungsmittel (credential) wie mechanische und mechatronische Schlüssel sowie elektronische Komponenten (Chipkarte, Batch, Funkfernbedienung, die zur Freigabe notwendigen Codierungen enthalten)

- Zutrittsberechtigung, die feststellen muss, wo und wann ein Erkennungsmerkmal zum Zutritt an Zutrittspunkten berechtigt.

- Authentifizierung, bei der die Richtigkeit der Erkennung bzw. eines Erkennungsmerkmals bestätigt wird.

- Identifizierung, bei der die Identität einer berechtigten Person erkannt wird.

- Biometrie, bei der messbare, einzigartige physiologische Merkmale oder persönliche Eigenschaften überprüft und als Erkennungsmerkmal genutzt werden können, um die Identität einer Person zu erkennen und zu bestätigen (Fingerabdruck, Hand- oder Gesichtsgeometrie, Retina/Auge, Gesicht, Stimme, Unterschrift- oder Tastaturdynamik usw.).

Alle elektronischen Komponenten (Lesegerät inkl. Auswerteeinheit, Berechtigungsmittel (Tag) als Chip mit Antenne) müssen sowohl gegen eine mechanische Manipulation als auch gegen eine Dekodierung von Funksignalen oder Chip-Systemen geschützt werden.

Baurechtliche und normative Anforderungen

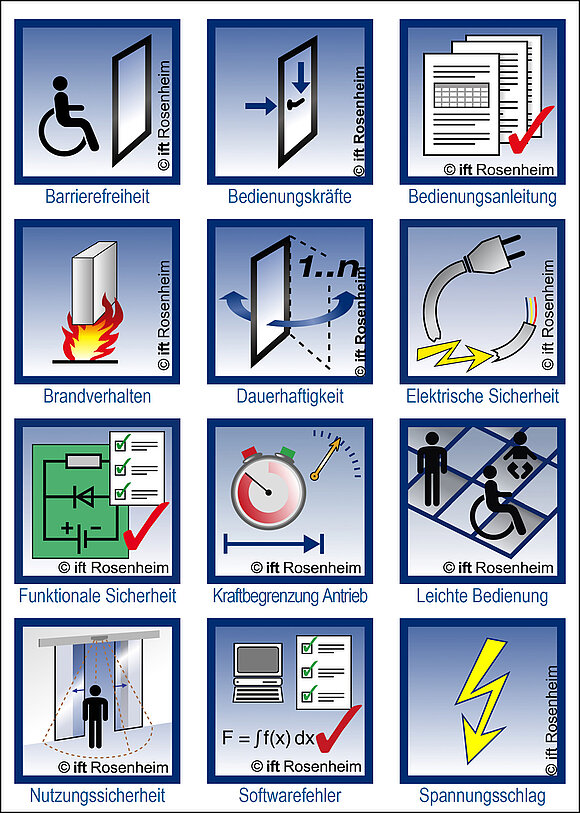

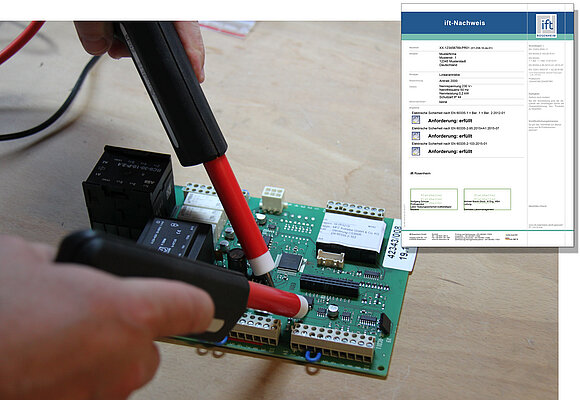

Die Produktnorm EN 16361 „Kraftbetätigte Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Türsysteme, mit Ausnahme von Drehflügeltüren“ definiert für kraftbetätigte Türen alle wesentlichen Eigenschaften. Die Drehflügeltüren werden als Außentür von der EN 14351-1 und als Innentür in Kürze durch die EN 14351-2 abgedeckt. Diese Normen regeln Leistungen wie die Schall- oder Wärmedämmung, die Luftdurchlässigkeit, Schlagregen, Einbruchhemmung und weitere Eigenschaften. Durch den maschinellen Antrieb entstehen neue Gefahrenbereiche, denn natürlich will sich niemand die Finger quetschen oder unsanft vom Bauelement angestoßen werden. Insofern muss der Hersteller seine „Maschine“ sicher gestalten. Für Bauelemente mit elektrischem Antrieb gelten deshalb zusätzliche Anforderungen. Die Hersteller müssen nicht nur die klassischen Anforderungen (Schall, Windlast, Luftdichtheit etc.) der Bauproduktenverordnung (BauPVO) in den Produktnormen, sondern auch die der Maschinenrichtlinie (MRL) erfüllen. Vom Hersteller des Bauelements ist eine Gefährdungsanalyse zu erstellen. Hierbei ist zu beachten, dass der Hersteller des Antriebs und anderer elektrischen Komponenten Prüfungen und Nachweise für die elektrische Sicherheit (Sicherheit für Mensch und Tier; Vermeidung von elektrischem Schlag, Brand, Verbrennungen) sowie die funktionale Sicherheit (Sicherheit für Mensch und Tier, Vermeidung ungewollter Betrieb infolge von Software- und Bauteilfehlern) erbringen muss. Ergänzend müssen bei elektrisch angetriebenen Bauelementen deshalb auch Transformatoren, Netzteile, Antriebe und Sensoren geprüft werden (EMV/PAK Nachweis, IP-Schutzarten, Wärme-/Feuerbeständigkeit etc.). Das ift Rosenheim verfügt über ein Labor zur Prüfung der Sicherheit elektronischer Bauelemente.

Dies gilt auch, wenn das vollständige Produkt aus Baugruppen wie Tür-/Torfüllung, Rahmen, Antrieb etc. erst an der Betriebsstelle zu einer funktionsfähigen Einheit zusammengefügt werden. Darunter fallen als sogenannte „unvollständige Maschinen“ Komponenten wie Antriebe, Steuerungen und Sensoren. Hersteller ist dann derjenige, der das Bauelement zusammenfügt und in Betrieb nimmt. Ansonsten wird der Subunternehmer bzw. Montagebetrieb zum Hersteller – mit allen Rechten und Pflichten. Die Verantwortung für das Beibringen aller Dokumente liegt dann beim „Zusammenbauer“, der dann das Produkt auf Basis einer EG-Baumusterbescheinigung (kommt i.d.R. vom Antriebshersteller) mit einem CE-Zeichen kennzeichnen und in den Markt bringen kann.

Elektrische Sicherheit

Bei der elektrischen Sicherheit geht es im Wesentlichen um die Vermeidung von „elektrischen“ Risiken, beispielsweise durch einen elektrischen Schlag, die Brandentstehung durch Überlastung oder einen Kurzschluss der elektrischen Bauteile wie Transformatoren, Netzteile, Antriebe und Sensoren. Die Prüfungen erfolgen auf Basis der EN 60335-2-95 ff. Die eingesetzten elektrischen Bauelemente werden durch Begutachtung hinsichtlich ihres Einsatzes am Produkt und ihrer sachgemäßen Verwendung innerhalb des definierten Einsatzbereichs geprüft (Spezifikation). Zusätzlich werden die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und die IP-Schutzarten geprüft (Bsp.: Montageart, Klimabedingungen, Spezifikation). Hinzu kommen die Gefährdungsbeurteilung von unsachgemäßem Betrieb bzw. Fehlbedienung sowie die Prüfung der Schutzeinrichtung zum Schutz vor gefährlichen elektrischen Teilen. Im ift-Labor können alle notwendigen Prüfungen (EN 12453, EN 60335-1, EN 60335-2-95, EN 60335-2-103, EN 60204-1) durchgeführt werden. Auf Basis der Nachweise und Prüfberichte sowie einer Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) kann eine Zertifizierung gemäß Produktsicherheitsgesetz, eine EG-Baumusterbescheinigung nach Maschinenrichtlinie oder ein ift-Konformitätszertifikat ausgestellt werden.

Funktionale Sicherheit

Bei der Prüfung der funktionalen Sicherheit nach EN 13849-1/2 werden Umfang, Wirkweise und Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktionen im Fehlerfall überprüft. Grundlage ist eine Gefährdungsanalyse unter Berücksichtigung der Einbausituation, Nutzung und Bedienung [9]). Die Fehlersimulation kann mittels herbeigeführter Hardware-Fehler am Bauteil, nachgestellter Software-Fehler sowie vorhersehbarer „Fehlanwendungen“ erfolgen. Für den „normalen“ Gebrauch ergeben sich teilweise andere Öffnungs- und Bewegungsvarianten als für Sonderfälle wie Brand, Rauch, Einbruch, Wartung oder Fluchtwegnutzung. Die unterschiedlichen Anforderungen sollten in einer Zielhierarchie eindeutig festgelegt und mit einer passenden Funktionslogik umgesetzt werden. Die Prüfung kann im ift-Labor oder beim Hersteller durchgeführt werden.

ift-Sonderschau „Smart Home mit Fenstern + Türen“

Der technologische Fortschritt bei Bauelementen und Steuerungen für „Smart Homes“ ist rasant. Durch die Technik von Google Home, Apple HomeKit, Amazon Echo (Alexa) und Co. werden Bedienung und Steuerung via App und Spracherkennung deutlich vereinfacht. Das ift Rosenheim und die NürnbergMesse veranstalten vom 21. bis 24. März die ift-Sonderschau „Smart Home mit Fenstern + Türen 4.0“ auf der Weltleitmesse Fensterbau Frontale in Nürnberg. Gezeigt wird wie Antriebe, Sensoren, Aktoren und Steuerungen einfach geplant, genutzt und konfiguriert werden können. Im Mittelpunkt stehen Praxistipps für den einfachen Einbau, den Anschluss und die Konfiguration der elektronischen Bauteile.