Lesezeit: 6 Minuten

Die Aktualisierung des Nachweisverfahrens für Außenbauteile in der DIN 4109 [1] hat zu kontroversen Diskussionen bezüglich der anzusetzenden Außenlärmspektren und etwaiger Zu- oder Abschläge für die verschiedenen Lärmquellen geführt.

Aktuelle und umfangreiche Untersuchungen im Auftrag des DIBt dokumentieren nun, dass die Spektren der betrachteten Lärmquellen (Straßenverkehr, Bahn, Straßenbahn) durchaus unterschiedliche Frequenzverläufe aufweisen, die sinnvollerweise über verschiedene Spektrum-Anpassungswerte (C, Ctr) im Nachweisverfahren zu berücksichtigen sind [2].

Dies führt zu der Fragestellung, welche Konsequenzen daraus für die erforderliche Schalldämmung typischer Außenbauteile resultieren und nicht zuletzt, welche Rolle die Fenster und Fassaden dabei spielen. Wird durch die Berücksichtigung dieser Spektrum-Anpassungswerte eine höhere Genauigkeit im Nachweisverfahren gegenüber der bisherigen Vorgehensweise erzielt, und welcher Frequenzbereich ist dabei maßgeblich (100 Hz bis 3150 Hz oder 50 Hz bis 5000 Hz)? Nachfolgend wird hierzu die Berechnung auf Basis von Einzahlwerten durchgeführt und mit einer gehörrichtig bewerteten, frequenzabhängigen Berechnung verglichen, um einen Eindruck für die Unterschiede der Ergebnisse mit und ohne Berücksichtigung der Spektrum-Anpassungswerte zu gewinnen.

Außenlärmspektren, Innenpegel und erforderliche Schalldämmung

Die für den Bewohner maßgebliche Größe ist der im Wohnraum wahrnehmbare Innenpegel. Um diesen unterhalb der angestrebten Grenzwerte zu halten, nimmt deshalb die Anforderung an die Schalldämmung der Außenbauteile mit der Lärmexposition des Gebäudes zu. Bei der Ermittlung dieser Anforderungen nach DIN 4109 wird jedoch nicht eine Unhörbarkeit des Außenlärms im Innenraum angestrebt, sondern ein noch vertretbarer Innenpegel, der vegetative Reaktionen und Schlafstörungen des Bewohners vermeiden soll. Entsprechend ist auch die jeweilige Raumnutzung bei der Ermittlung der Anforderungen zu berücksichtigten. Besonders anfällig gegenüber Lärmeinwirkungen ist der Mensch im Schlafzustand. Für Räume, die vorwiegend als Schlafräume genutzt werden, wird daher in der aktuellen DIN 4109 eine zusätzliche Nacht-Pegelabsenkung von mindestens 10 dB berücksichtigt.

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der erforderlichen Schalldämmung und insbesondere die letztgenannte Pegelabsenkung verdeutlichen einerseits, wie wichtig die genaue Kenntnis des Außenlärmpegels am Gebäudestandort ist, und andererseits, welche Bedeutung dem Fenster und seinem Abschluss (Verschattung, Rollladen, Fensterladen) als i.d.R. maßgebliches Bauteil im Schallschutznachweis zukommen. Während die Außenlärmspektren in [2] durch die Zusammenführung umfangreicher Messdaten bereits auf den aktuellsten Stand gebracht wurden und nun als Basis weiterer Untersuchungen dienen können, besteht bei der bauakustischen Berücksichtigung der Abschlüsse noch Untersuchungs- und Entwicklungsbedarf.

Berechnung der Innenpegel

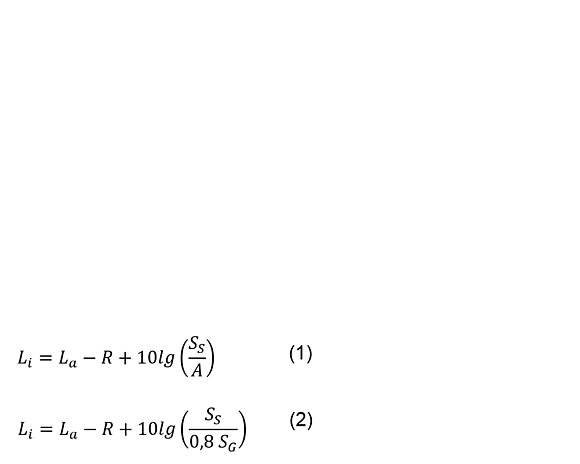

Der für den Vergleich der Kenngrößen benötigte Innenpegel Li kann nach Gleichung (1) aus dem vorhandenen Außenlärmpegel La und dem Schalldämm-Maß R des Außenbauteils bestimmt werden. Zusätzlich erfolgt die Berücksichtigung der von innen sichtbaren Außenbauteilfläche als schallübertragenden Fläche SS und die Berücksichtigung der Schallabsorption im Innenraum durch die äquivalente Schallabsorptionsfläche A.

Für die Berechnungsbeispiele wird A = 0,16 V/T eingesetzt. Mit einem Volumen V, das sich aus der üblichen Raumhöhe H = 2,50 m und der Grundfläche SG zu V = 2,5 SG ergibt sowie einer wohnraumüblichen Nachhallzeit T0 = 0,5 s, wird aus (1).

Die Flächen werden in den Beispielen mit SS = 10 m² und SG = 20 m² gewählt.

Die Berechnung nach Gleichung (2) wird exemplarisch mit innerstädtischen Straßenlärm für die nachfolgend beschriebenen Außenbauteile auf unterschiedliche Weise durchgeführt:

a) Berechnung mit dem bewerteten Schalldämmmaß Rw (als Einzahlwert) bzw. Rw,res bei Berücksichtigung der Fenster in einem resultierenden Schalldämm-Maß.

b) Berechnung mit dem bewerteten Schalldämmmaß + Spektrum-Anpassungswert Rw + Ctr bzw. (Rw + Ctr),res

c) Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten im erweiterten Frequenzbereich

Rw + Ctr,50-5000 bzw. (Rw + Ctr,50-5000),res

d) Frequenzabhängige Berechnung mit R und La für jedes Terzband (50 -5000 Hz) mit anschließender A-Bewertung des Innenpegels.

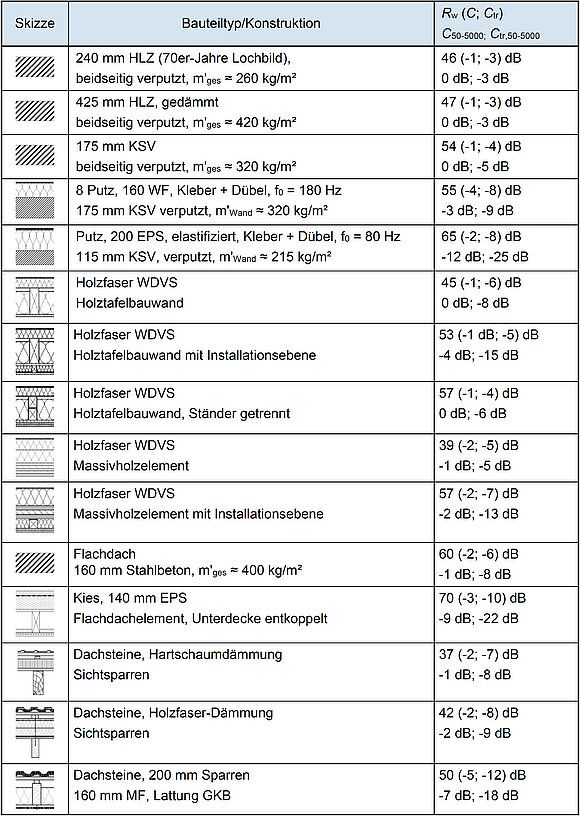

Zusammenstellung typischer Außenbauteile

Für die Ermittlung der zu erwartenden Innenpegel auf Basis der aktualisierten Außenlärmspektren wird zunächst eine Zusammenstellung typischer Außenbauteile benötigt. Hierzu werden in Tabelle 1 fünfzehn bauübliche Außenbauteile gelistet, die für die weiteren Untersuchungen verwendet werden.

Hierfür wurden je fünf Massivwände, fünf Holztafelbau- und Massivholzwände sowie fünf Flach- und Steildächer aus den Bauteilkatalogen ausgewählt. Die bewerteten Schalldämm-Maße der Bauteile liegen zwischen Rw = 37 dB und 70 dB und decken damit den baurelevanten Bereich der Schalldämmung ab.

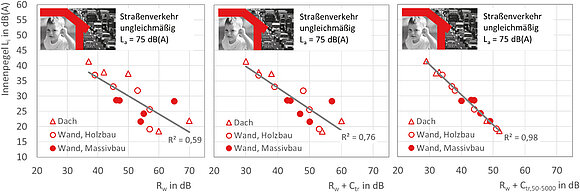

Korrelation zwischen Schalldämm-Maß und Innenpegel

Zum Vergleich der unterschiedlichen Kenngrößen wurde zunächst der Zusammenhang zwischen dem bewerteten Schalldämm-Maß des Außenbauteils ohne Einbauten/Fenster und dem A-bewerteten Innenpegel ausgewertet (siehe Bild 1). Wird, wie im aktuellen Nachweisverfahren vorgegeben, lediglich das bewertete Schalldämm-Maß Rw für die Berechnung nach (2) verwendet, so liegt mit einem Bestimmtheitsmaß R² = 0,59 eine nur schwache Korrelation zwischen dem bewerteten Schalldämm-Maß und dem vom Bewohner wahrgenommenen Innenpegel vor, die sich aber durch die Hinzunahme des Spektrum-Anpassungswerts Rw + Ctr deutlich verbessern lässt (Bild 1, Mitte). Durch die Berücksichtigung des Spektrum-Anpassungswerts im erweiterten Frequenzbereich Rw + Ctr,50-5000 ist eine weitere deutliche Erhöhung des Bestimmtheitsmaßes auf R² = 0,98 möglich (Bild 1, rechts).

Die Wahl des Außenlärmpegels LA und der Flächenverhältnisse (SS; SG) hat keinen Einfluss auf die Korrelation der Berechnungsergebnisse in Bild 1.

links: Berechnung mit Rw, Bestimmtheitsmaß R² = 0,59

Mitte: Berechnung mit Rw + Ctr, Bestimmtheitsmaß R² = 0,76

rechts: Berechnung mit Rw + Ctr,50-5000, Bestimmtheitsmaß R² = 0,98

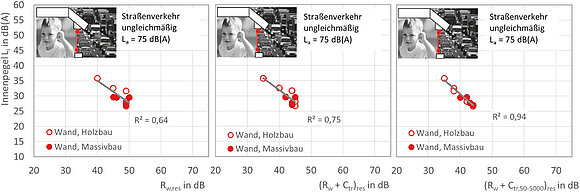

links: Berechnung mit Rw,res, Bestimmtheitsmaß R² = 0,64

Mitte: Berechnung mit (Rw + Ctr) res, Bestimmtheitsmaß R² = 0,75

rechts: Berechnung mit (Rw + Ctr,50-5000) res, Bestimmtheitsmaß R² = 0,94

Berücksichtigung der eingebauten Fenster

Werden im Außenbauteil Fenster- oder Fassadenelemente eingebaut, erfolgt die Berechnung mit dem resultierenden Schalldämm-Maß. Bild 2 zeigt die Ergebnisse für ein Fenster mit Rw (C; Ctr) = 45 (-2; -5) dB, C50-5000 = -1 dB, Ctr,50-5000 = -5 dB und einem Flächenanteil von 30 %. Die Abstufung ist gleich wie bei der Betrachtung ohne Fenster. Die Korrelation für den Rw ohne Spektrum-Anpassungswert wird etwas besser, da das Fenster als maßgebliches Bauteil üblicherweise keine Einbrüche in der Schalldämmung unter 100 Hz aufweist. Dieser Effekt zeigt sich umso deutlicher desto größer der Flächenanteil der Fenster ist.

Vergleich zur frequenzabhängigen Berechnung

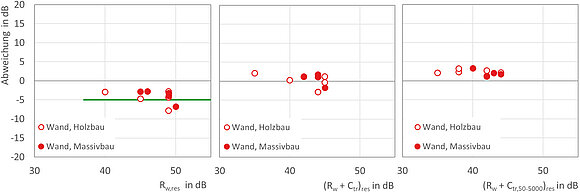

Eine quantitative Beurteilung der Abweichung zwischen der Berechnung und dem tatsächlich vorhandenen Innenpegel lässt sich durch den Vergleich der bisher dargestellten Einzahlwert-Berechnung mit der frequenzabhängigen Berechnung des Innenpegels erreichen. Bild 3 zeigt diese Abweichung zur frequenzabhängigen Berechnung für das o.g. Beispiel mit 30 % Fensterflächenanteil.

Die frequenzabhängig berechneten Innenpegel sind in Bild 3, links im Mittel um 4,2 dB höher als die Berechnungsergebnisse mit Rw als Einzahlwert. Bei dem aktuellen Nachweisverfahren nach DIN 4109, das mit dem Rw als Eingangsgröße arbeitet, wurde zur Kompensation eine zusätzliche Sicherheit von 5 dB angesetzt, die bei den Anforderungswerten pauschal berücksichtigt wurde [2]. Wird hingegen der Spektrum-Anpassungswert in der Berechnung berücksichtigt (Bild 3, Mitte), tritt diese Abweichung der Ergebnisse von ca. 5 dB nicht auf. Bei der Berechnung mit den Spektrum-Anpassungswerten im erweiterten Frequenzbereich (Bild 3, rechts), liegen die Ergebnisse im Mittel um 2 dB auf der sicheren Seite und zeigen eine deutlich geringere Standardabweichung (σ = 0,7 dB). Die Berechnungen wurden für den Fall des innerstädtischen Straßenverkehrs durchgeführt, Analysen mit anderen Lärmsituationen führten zu den gleichen Schlussfolgerungen.

links: Berechnung mit Rw,res,

mittlere Abweichung x ̅ = -4,2 dB, Standardabweichung σ = 1,8 dB

Mitte: Berechnung mit (Rw + Ctr) res,

mittlere Abweichung x ̅ = 0,4 dB, Standardabweichung σ = 1,6 dB

rechts: Berechnung mit (Rw + Ctr,50-5000) res,

mittlere Abweichung x ̅ = 2,2 dB, Standardabweichung σ = 0,7 dB

Resümee

Die aktuellen Außenlärmspektren bieten eine gute Beurteilungsgrundlage für die Verwendung der verschiedenen Kenngrößen im Berechnungs- und Nachweisverfahren. Es zeigt sich deutlich, dass die bisherige Kenngröße Rw für die nutzerrelevante Beurteilung der Schalldämmung des Außenbauteils Schwächen hat. Eine zusätzliche Berücksichtigung des Spektrum-Anpassungswerts im erweiterten Frequenzbereich bietet die genausten Ergebnisse. Bei Außenbauteilen mit Fensterflächen erweist sich auch Rw + C bzw. Rw + Ctr als ausreichend genau. Eine Verschärfung der Anforderung durch die Umstellung der Berechnung ist nicht zu erwarten. Die höheren Ansprüche bei vorwiegend zu Schlafzwecken genutzten Räumen können durch den Ansatz geeigneter Fenster-Abschlüsse (Verschattung, Rollladen, Fensterladen) eingehalten werden.

Literatur

- DIN 4109-1:2018-01

Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen

Beuth Verlag GmbH, Berlin - Andreas Meier

Forschungsvorhaben Schallschutz gegen Außenlärm, Anforderungen zum baulichen Schallschutz gegen Außenlärm nach DIN 4109 unter Berücksichtigung des derzeitigen Stands der Technik als Grundlage für bauaufsichtliche Regelungen,

Fraunhofer IRB Verlag, 2021