Lesezeit: 7 Minuten

Holz ist das klassische Baumaterial für Fenster und auch heute noch wegen seiner natürlichen Schönheit und den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gefragt.

Historische Bauten zeigen, dass Holzfenster bei einer fachgerechten Konstruktion, Einsatz und guter Pflege ein Leben lang halten können. Bei schlechter Pflege können Holzfenster schneller beschädigt sein, so dass diese repariert oder sogar ausgewechselt werden müssen. Was bei Einsatz, Konstruktion, Pflege und Reparatur zu beachten ist, zeigt folgender Beitrag:

Holz ist ein ideales Baumaterial. Es ist leicht und hat trotzdem eine hohe statische Tragfähigkeit und einen guten Widerstand gegen Temperaturänderungen und chemische Einflüsse aus der Atmosphäre. Der primäre Schädiger am Holzfenster ist eine andauernde Feuchtigkeitseinwirkung, die in Verbindung mit sich einlagernden Pilzen zur Zerstörung der Holzsubstanz führt. In der Folge sind die Gebrauchstauglichkeit und die Standsicherheit des Bauteils gefährdet.

Wichtig ist auch der fachgerechte Einsatz. Extreme Bewitterung durch Regen, UV-Strahlen, Hagel etc. sollte vermieden werden, beispielsweise wenn Holzfenster an der Außenseite der Hauswand oder sogar vor der Wand sowie in den oberen Geschossen von Hochhäusern montiert werden. Hier sollten Holz-Metallfenster eingesetzt werden, bei denen die äußere Seite komplett mit Aluprofilen (Wetterschutz) abgedeckt wird und innen die natürliche Schönheit der Holzstruktur erhalten bleibt. Um feuchtigkeitsbedingte Schäden zu vermeiden, braucht es einen konstruktiven Holzschutz, Oberflächenschutz, und ggf. einen chemischen Holzschutz.

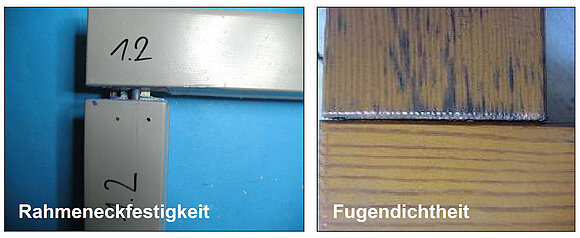

Schwachpunkt „offene Rahmenverbindung“

Holzzerstörung (Fäulnis) kommt fast ausschließlich im Bereich der Rahmeneckverbindungen und/oder Pfostenanschlüsse vor. Eine Studie des WKI und des ift Rosenheim [Moarcas, Lukowsky 2008] zeigte, dass nach einer Nutzungsphase von 10 Jahren Schäden vor allem in den hoch belasteten oberen Geschossen und westseitiger Exposition auftraten. Bei normaler Beanspruchung (bis zur dritten Etage) wurde Fäulnis bei nur 0,5 % der untersuchten Kiefern-/Fichtenfenster mit deckendem Anstrich festgestellt. Dieser Prozentsatz stieg jedoch bis zu 10 % bei einer „hohen“ Beanspruchung (10. bis 12. Etage), unabhängig von der Orientierung.

Durch offene Rahmenverbindungen dringt Wasser über die Kapillaröffnung ein und wird von den Hirnholzflächen im Schlitz-Zapfen-Bereich aufgenommen. Ein Schädigungsprozess kann sogar schon in der Einbauphase beginnen. Rahmenverbindungen müssen deshalb dicht sein und dafür sorgen, dass Hirnholzflächen durch vollflächige Verklebungen eine dichte Brüstungsfuge bilden.

Aus dieser Studie können folgende wichtige Punkte für die Haltbarkeit der Fenster abgeleitet werden:

- Die Rahmenverbindungen sind die fäulnisgefährdeten Stellen in einer Holzfensterkonstruktion und sollten durch besondere Maßnahmen geschützt werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die Herstellung, sondern auch auf die Planung und auf die Wartungs- und Pflegetätigkeiten während der Nutzungszeit.

- Bei der Herstellung von Holzfenstern sollten entsprechende Maßnahmen (Holzschutzbehandlung und/oder Qualitätssicherung der Rahmenverbindungen) getroffen werden.

Oberflächenbeschichtung

Holzfenster sind maßhaltige Bauteile, die eine funktionsfähige Beschichtung benötigen. Der Rundum-Oberflächenschutz mit geeigneten Beschichtungsmaterialien unter Berücksichtigung der Mindestschichtdicke ist deshalb eine Grundvoraussetzung. Die Dauerhaftigkeit der Oberfläche hängt ab von:

- Qualität der Oberflächenbeschichtung (Zusammensetzung, Material, Applikation und Schichtdicke der Beschichtung),

- Vorbehandlung der Holzoberfläche (Schleifen und Hobeln, Keilzinkung, Breiten- und Schichtverleimung),

- Verarbeitungsqualität der Fensterrahmen und hier insbesondere die Verleimung der Quer-/Längshölzer,

- Holzqualität (Holzart, Holzfeuchte, Jahrringbreite, Rohdichte, etc.),

- Aussortierung von Holz- und Wuchsfehlern (Äste, Risse, Harzgallen, verfärbter Splint, Splintholz allg., freiliegendes Mark, Schädigung durch Ambrosiakäfer, Reaktionsholz wie Zug-/ Druckholz etc.).

Das Geheimnis einer langen Lebensdauer für Anstrich und Holzfenster ist die zeitnahe Ausbesserung kleinerer Lackschäden, um eine Zerstörung der Holzsubstanz zu verhindern. Wer dies beim jährlichen Fensterputz macht, wird mit einer fast lebenslangen Lebensdauer von Holzfenstern belohnt. Das ist im Grunde nichts anderes als bei der Autopflege. Im Neuzustand lässt sich die Qualität der Oberflächenbeschichtung nur schwer beurteilen, so dass der Käufer nur die Garantiezusagen der Hersteller heranziehen kann. 10 Jahre sind üblich, einzelne Produzenten gewähren 15 bis 20 Jahre, wenn ein Servicevertrag zur Kontrolle der Fenster abgeschlossen wird, beispielsweise nach zwei, fünf und 10 Jahren, genauso wie das bei Rostgarantien der Autohersteller der Fall ist.

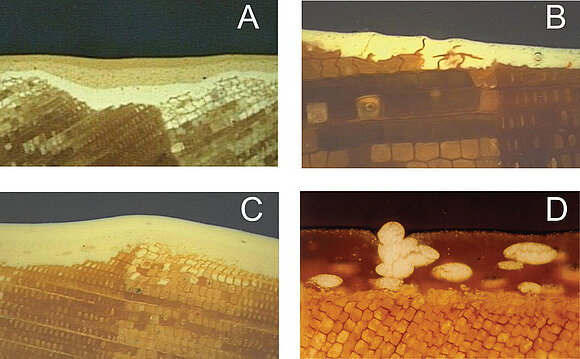

Eine ausreichende Trockenschichtdicke sowie Beschichtungsfehler (C+D) lassen sich gut durch mikroskopische Analysen erkennen. Prüfverfahren wie eine künstliche Bewitterung (EN 927-6) zeigen die Dauerhaftigkeit von Beschichtungen. Die unterschiedliche Wirksamkeit des UV-Schutzes wird im direkten Vergleich gleichartig belasteter beschichteter Holzproben (mit Vorbeschädigungen wie Einschnitt) sichtbar. Die deutliche Sichtbarkeit von Verfärbungen (besonders bei hellen Farbtönen) und Feuchteunterwanderung zeigen, dass eine Überarbeitung der Oberfläche notwendig wird.

Reparatursysteme (Holzersatzmassen)

Die Reparatur beschädigter Holzsubstanz erfolgte früher durch das arbeitsintensive „Einleimen“ passender Holzstücke der gleichen Holzart. Um teure Arbeitszeit zu reduzieren, wurden Reparatursysteme (Holzersatzmassen) entwickelt, die aus ein- oder mehrkomponentigen Basismaterialien (meistens aus Epoxidharzen) bestehen. Diese müssen die gleichen funktionalen Eigenschaften wie Holz haben und auf die Holzart und die Holzschäden angepasst und sehr sorgfältig verarbeitet werden.

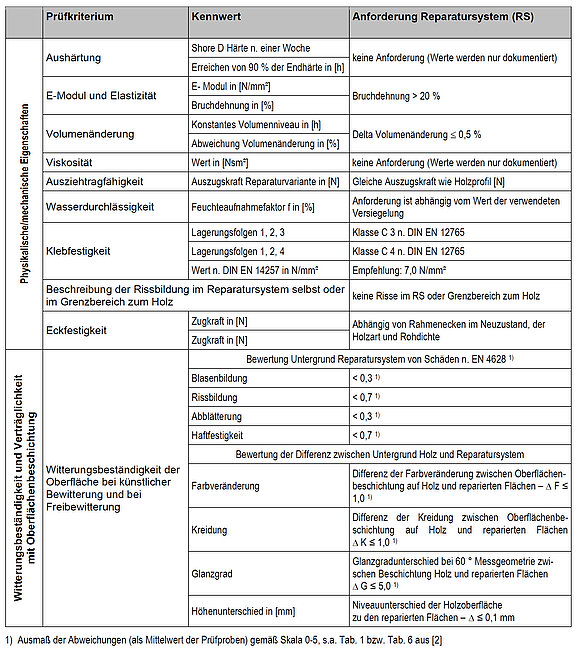

Das ift Rosenheim hat deshalb eine Prüfrichtlinie erstellt [2], mit der die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit von Reparatursystemen für ihren Einsatz in maßhaltigen, nichttragenden Holzbauteilen nachgewiesen werden kann. Anders als bei Möbeln im Innenbereich reicht eine Mischung aus Holzstaub und Holzleim nicht, da diese Spachtelmasse nicht die notwendigen Eigenschaften für eine Anwendung im Außenbereich hat. Deshalb sollten folgende Kriterien beim Produkteinsatz/-vergleich beachtet werden:

-

Aushärtung von Holzersatzmassen ist eine wichtige Eigenschaft bezüglich der Weiterverarbeitbarkeit und der vollen Belastbarkeit. Dabei wird die „Shore D-Härte“ nach der vom Hersteller angegebenen Aushärtungszeit und über den gesamten Aushärtungsvorgang gemessen und sollte min. die Werte des Holzes erreichen.

- E-Modul und Elastizität zeigen, ob die Elastizität der Holzersatzmasse ausreicht, um die Quell- und Schwindbewegungen des Holzes (besonders an Brüstungsfugen und Stößen) ohne Beschädigungen der Oberfläche aufnehmen kann. Die Bruchdehnung eB muss mindestens 20 % betragen.

- Volumenänderung sollte nach der Aushärtungsphase und der klimatischen Belastung möglichst gering sein (0,5 %), damit keine Fugen entstehen und die Belastung der Oberflächenbeschichtung gering bleibt.

- Viskosität ermöglicht eine Bewertung über die Modellierbarkeit und die Verarbeitungseigenschaften. Die Reparatursysteme dürfen nicht fließen und müssen während der angegebenen Verarbeitungszeit modellierfähig bleiben.

- Ausziehtragfähigkeit beschreibt die Kraft von Schrauben, mit denen die Fensterbeschläge im Holzreparatursystem befestigt sind. Der Wert der reparierten Stelle muss mindestens dem des massiven Holzes entsprechen.

- Wasserdurchlässigkeit beschreibt die Versiegelungseigenschaften der Holzreparatursysteme für Hirnholzflächen, um diese vor einer Wasseraufnahme zu schützen. Ermittelt wird der Feuchteaufnahmefaktor f.

- Klebfestigkeit zeigt, ob die Beständigkeit der Klebung der Holzreparatursysteme dauerhaft gegeben ist.

- Eckfestigkeit reparierter Fenster-Rahmenecken muss mindestens die Eckfestigkeit der Rahmenecken im Neuzustand erreichen. Hierzu werden die beim Bruch wirkende maximale Kraft, der Verlauf des Kraftanstiegs sowie die Bruchbilder untersucht.

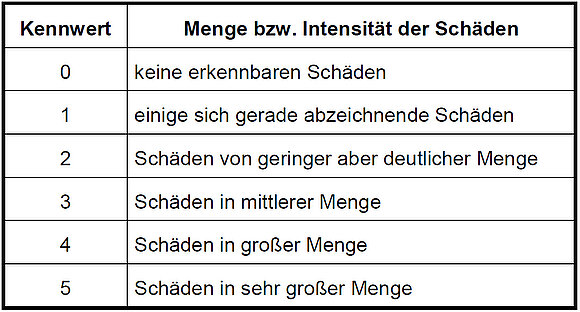

- Witterungsbeständigkeit wird durch eine künstliche Bewitterung und durch natürliche Freibewitterung geprüft. Das Reparatursystem muss die Anforderungen an Oberflächenbeschichtungen für maßhaltige Anwendungen im Außenbereich erfüllen. Hierzu zählen beispielsweise die Bewertung von Blasenbildung, Rissbildung, Abblätterung und die Haftfestigkeit. Es dürfen keine Fugen oder Risse zwischen Holzreparaturmasse und Holz bzw. Oberflächenbeschichtung entstehen (Niveauunterschied Holzoberflächen zu reparierten Flächen <1 mm). Zudem dürfen optische Beeinträchtigungen (Farbveränderung, Kreidung und Glanzgrad) nur in geringem Umfang auftreten (Tabelle 1 und [2]).

Neben der Reparatur des Holzfensterrahmens sind auch folgende Arbeiten wichtig für die Funktion des sanierten Fensters:

- Überarbeitung der Beschläge und Herstellen der Gang- und Schließbarkeit,

- Maßnahmen zur Verbesserung der Dichtheit, des Wärme- und Schallschutzes,

- Ausbesserung schadhafter Baukörperanschlüsse,

- Kontrolle und Ausbesserung Glasabdichtung (evtl. auch Neuverglasung mit modernen Wärmeschutzverglasungen).

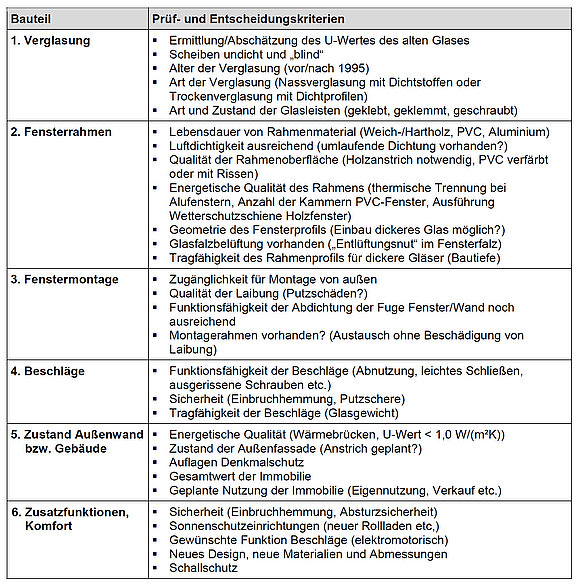

Fenstertausch

Natürlich muss der Fenstertausch als Alternative zu einer Reparatur in Erwägung gezogen und bewertet werden. Es sollte abgeschätzt werden, ob der U-Wert des Glases Ug, energetisch ausreicht. Ein Austausch alter Einfachverglasungen ist aus energetischen Gründen und der unbehaglich niedrigen Oberflächentemperaturen immer sinnvoll. Bei vorhandenen Isoliergläsern muss zwischen beschichteten und unbeschichteten Isoliergläsern unterschieden werden, die einen schlechten U-Wert von ca. 2,7 W/(m² K) haben und noch bis zur zweiten Novellierung der Wärmeschutzverordnung (WSchVo) 1995 eingesetzt wurden. Wenn keine Lieferunterlagen, Produktnamen oder Stempelung auf dem Abstandhalter im Scheibenzwischenraum vorhanden sind, die Aufschluss über den Ug-Wert geben, kann man diesen per „Flammtest“ abschätzen. Danach kann die Eignung des Fensterrahmens, der Beschläge und des Baukörperanschlusses geprüft werden, um die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bewerten zu können.

Fazit

Die Sanierung alter Holzfensterrahmen mit Reparatursystemen (Holzersatzmassen) kann eine sinnvolle und wirtschaftliche Alternative zum Fenstertausch sein, wenn auch die Beschläge und Verglasungen in Ordnung sind. Der Aufwand ist nur sinnvoll, wenn hochwertige, geprüfte Holzersatzmassen eingesetzt werden, die die gleichen funktionalen Eigenschaften des Holzes erreichen. Die Auswahl der richtigen Holzersatzmasse und die sehr sorgfältige Verarbeitung durch geschulte Monteure sind die Voraussetzung, dass die Sanierung beschädigter Holzfensterrahmen dauerhaft funktioniert. Eine Investition in die Sanierung der Holzfenster ist unwirtschaftlich, wenn es wegen minderwertigem Material und falscher Verarbeitung schnell zur erneuten Beschädigung der Oberfläche und der Holzsubstanz kommt.

Literatur

[1] EN 927-6:2018

Beschichtungsstoffe – Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich – Teil 6: Künstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser. Berlin, Beuth Verlag GmbH

[2] ift-Richtlinie SA-01/1 „Reparatursysteme für Holzfenster – Anforderungen, Prüfung und Bewertung“, Rosenheim 9/2009.

[3] Bliemetsrieder, Benno:

Reparatursysteme für Holzfenster – Entwicklung eines Prüfprogramms und Erstellung einer Prüfrichtlinie. Diplomarbeit Fachhochschule Rosenheim. Rosenheim 2/2007

Normen(-auszüge) sind mit Kenntnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. veröffentlicht. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.