Lesezeit: 18 Minuten

Das Institut für Fenstertechnik e.V. (ift Rosenheim) feiert 2016 sein 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „ift Rosenheim – 50 Jahre im Dienst der Branche“ wird in einer 10-teiligen Fachartikelserie die technische Entwicklung vorgestellt. Die einzelnen Beiträge beziehen sich auf Zeitfenster von 5 Jahren ab der Institutsgründung. Sie ermöglichen einen kurzen Blick ins „damalige“ Zeitgeschehen, greifen als Schwerpunkt ein wegweisendes For-schungsprojekt aus diesem Zeitfenster auf, erläutern kurz Ziele, Inhalte sowie Ergebnisse und veranschaulichen dann die weitere Entwicklung sowie deren Auswirkungen auf die Branche und den aktuellen Stand der Technik.

Bedeutende Ereignisse (2011 bis 2015)

Umfragen zur „Flüchtlingskrise“ ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen es ablehnt, die eigenen Grenzen zu schließen, um Flüchtlingen den Weg ins eigene Land zu verwehren. Dennoch wird das Thema als die größte Herausforderung der deutschen Außenpolitik gesehen, das allerdings nicht national gelöst werden kann. Über 70 % gehen davon aus, dass sich eine Lösung nur auf europäischer Ebene erreichen lässt. Eine der größten globalen Herausforderungen im 21. Jahrhundert ist der internationale Klimaschutz. Bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 beschließt die Versammlung ein Klimaabkommen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C vorsieht. Weiter müssen sich im Wirtschaftsbereich klassische Händler mehr und mehr mit der Konkurrenz Onlineshopping und E-Commerce auseinandersetzen. Die Marktanteile verschieben sich, und die Einkaufslandschaft verändert sich nachhaltig.

Tabelle 1: Chronologische Auswahl an Ereignissen aus dem Zeitgeschehen (2011 bis 2015)

Jahr | Zeitgeschehen |

2011 |

|

2012 |

|

2013 |

|

2014 |

|

2015 |

|

Nachhaltige Nutzung der Ressourcen und Umweltschutz

Hintergrund

Mit Einführung der neuen Bauproduktenverordnung im Jahr 2011 wurde diese nach einer 2-jährigen Koexistenzphase im Jahr 2013 verbindlich. Mit dazu kamen neue Grundanforderungen an Bauwerke. Zum einen ist dies die Grundanforderung 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, zum anderen die Grundanforderung 7 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Hierbei sind wesentlich die Recyclingfähigkeit von Baustoffen sowie die Bewertung der Umweltwirkungen von Gebäuden.

Ein Schwerpunkt bei den Forschungsarbeiten des ift Rosenheim bildete sich daher bezüglich Umweltwirkungen von Bauelementen und Nachhaltigkeitsbetrachtungen. Folgende Forschungsprojekte wurden durchgeführt:

- Emissionen aus Fenstern mit unterschiedlichen Werkstoffen und Innentüren,

- Auswaschungen von Bauelementen,

- EPD (Environmental Product Declaration) für transparente Bauelemente,

- Verwertungskonzepte für Holzfenster

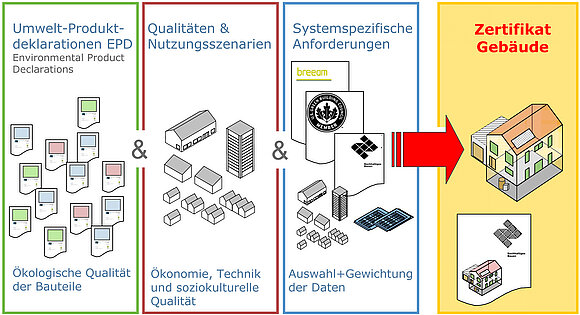

Weltweit existiert eine Vielzahl von Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystemen für Gebäude. Systeme wie LEED, BREEAM, BNB und DGNB fordern von den Herstellern Produktinformationen, die wichtige Kriterien der Nachhaltigkeit über den ganzen Produkt-Lebenszyklus beschreiben. Wie wichtig auch die Nachnutzung und das Recycling sind, zeigen z. B. die Asbest-Problematik oder die intensive Diskussion über die Endlagerung von Baustoffen aus Atomkraftwerken.

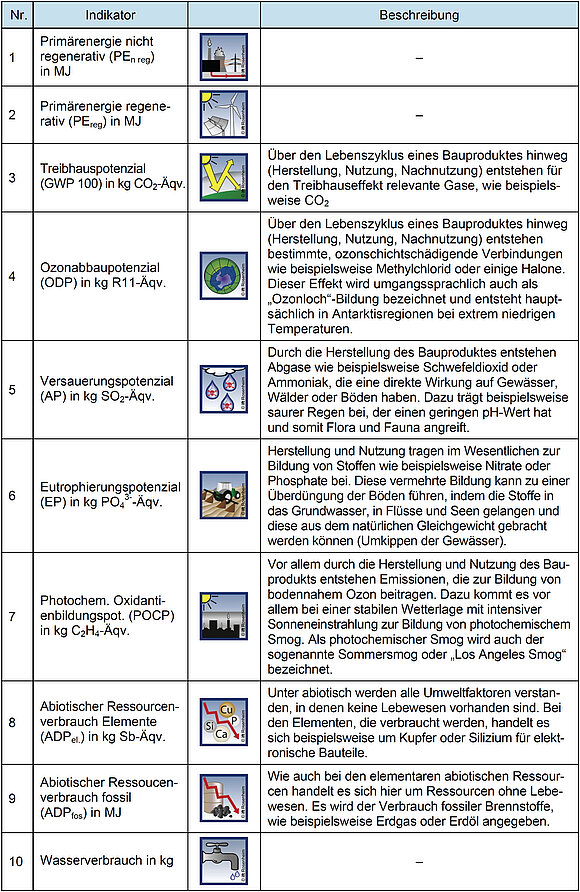

Die Ermittlung der Umweltwirkungen erfolgt im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß DIN ISO 14025 sowie EN 15804. Um entsprechende EPDs erstellen zu können, ist eine Product Category Rule (PCR) notwendig, die für die Produktgruppen sinnvolle Randbedingungen und Verfahren festlegt.

Forschungsvorhaben

Basierend auf den Forderungen von Gesellschaft, Umwelt, Politik und der Nachfrage am Markt wurden im Rahmen des Projekts „Entwicklung von Umweltproduktdeklarationen für transparente Bauelemente – Fenster und Glas – für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden“ Produktkategorie-Regeln und Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für Fenster bzw. Flachgläser im Bauwesen erstellt. Bisherige Umweltproduktdeklarationen decken nur einen Teil des Lebenszyklus ab. In den meisten Fällen ist dies „cradle to gate“, also von der Wiege bis zum Werkstor. Ziel des Forschungsvorhabens war es, den gesamten Lebenszyklus „cradle to grave“ abzubilden und entsprechende Szenarien zu erarbeiten [1].

Weiter untersuchte und bewertete das ift Rosenheim in Forschungsprojekten auch die Emissionspotenziale von Bauprodukten wie Fenstern [2] und Innentüren [3]. Zielsetzung war, jeweils eine generelle Datenbasis zu schaffen sowie Vorgehensweisen zu erarbeiten, damit künftige Änderungen der Produktnormen in diesem Bereich sinnvoll und praxisnah vorbereitet werden können.

Anfang Mai 2016 wurde das Forschungsvorhaben „Untersuchung der Auswaschungen von Bauelementen aus Holz, Kunststoff, Metall und Glas zur Bewertung der Auswirkungen auf Boden und Grundwasser“ [4] abgeschlossen. Die Untersuchungen unter natürlicher Freibewitterung (Bild 1) fanden an einer repräsentativen Auswahl von kompletten Fensterelementen (Holz, Kunststoff und Aluminium) an zwei Standorten statt. Die Analyse des ablaufenden Regenwassers erfolgte hinsichtlich verschiedener chemischer Prüfparameter, z. B. pH-Werten, Schwermetallen, Spurenelementen, bioziden Wirkstoffen. Daneben fanden Untersuchungen im Labor an repräsentativen Einzelkomponenten aus Holz, Kunststoff, Metall und Glas statt.

Umsetzung/Auswirkung in der Branche

Innerhalb des Vorhabens wurden Ökobilanzen und anschließend Muster-EPDs über den gesamten Lebenszyklus für Fenster (Holz, Aluminium sowie Kunststoff) sowie für Glasprodukte (Flachglas, ESG, VSG sowie Mehrscheiben-Isolierglas) erstellt.

Folgende PCR wurden im Rahmen des Vorhabens entwickelt und vom IBU Sachverständigenausschuss freigegeben:

- PCR Fenster und Türen

- PCR Flachglas im Bauwesen

Eine PCR stellt allgemeine Regeln für die Erstellung der Umweltproduktdeklarationen (EPD – Environmental Product Declaration) zur Verfügung. Die PCR sind aufgebaut wie ein Regelwerk oder ein Leitfaden. Verpflichtende Aussagen werden im Rahmen einer EPD nur für die Herstellung gefordert („cradle to gate“, d. h. von der Wiege bis zum Werkstor).

Weiter wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens realistische und repräsentative Szenarien von Fenstern und Türen über den kompletten Lebenszyklus erarbeitet. Damit erhält der Gebäudeauditor Daten zur Bewertung der Lebenszyklusphase des Gebäudes.

Bei der Betrachtung von Emissionen aus Bauelementen rücken zunehmend auch Fenster und Türen in den Fokus des Interesses, da sie im Verdacht stehen, für gesundheitliche Probleme mitverantwortlich zu sein. In der Diskussion stehen vor allem leichtflüchtige, flüchtige und schwerflüchtige organisch-chemische Bestandteile (VVOC, VOC, SVOC), von denen vielfältige Wirkungen auf den Menschen ausgehen können. Aufgrund der Anforderungen aus der BauPVO muss für CE-kennzeichnungspflichtige Produkte künftig auch eine Aussage zu den jeweils möglichen innenraumluftrelevanten Emissionen gemacht werden.

Für eine Bewertung der Emissionen von Bauprodukten existiert derzeit noch kein europäisch harmonisiertes Bewertungsverfahren. Neben einer Reihe privatwirtschaftlicher Kennzeichnungssysteme wurden von einigen europäischen Staaten eigene Regularien und Bewertungssysteme eingeführt, die allerdings noch kein direkter Bestandteil der CE-Kennzeichnung sind. Sobald jedoch Produkte in die jeweiligen Märkte gebracht werden, müssen auch die vorherrschenden nationalen Anforderungen erfüllt und umgesetzt werden.

Bzgl. der Auswaschungen waren sowohl bei den betrachteten Bauelementen als auch den Einzelkomponenten in der Freibewitterung und auch bei den Laborverfahren messbare Auswaschungen festzustellen. Mit Ausnahme des Biozids Propiconazol und des Phenolindex bewegten sich die ermittelten Eluatkonzentrationen überwiegend im Bereich der Hintergrundwerte oder lagen unterhalb der Bestimmungsgrenzen der analytischen Messverfahren.

Eine Bewertung der ausgewaschenen Substanzen hinsichtlich eines möglichen Gefährdungspotenzials ist aufgrund derzeit (noch) nicht definierter Bewertungsmodelle nicht möglich. In jedem Fall kann die Branche die Ergebnisse der Forschungsarbeiten heranziehen, um das jeweilige Produktportfolio bzgl. des Auswaschungspotenzials zu hinterfragen.

ift-Forschungsprojekte von 2011 bis 2015

2011 Holzfenster 2012

2011 EPDs für transparente Bauelemente

2011 Emissionen von Innentüren

2012 Feuerwiderstandsfähigkeit von Wohnungsabschlusstüren

2012 Holzbalkendecken in der Altbausanierung – Teil 2 Flankenübertragung

2012 Dauerhaftigkeit VIP

2012 Flächengewicht Mehrscheiben-Isolierglas

2012 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit Warme Kante

2013 Emissionen von Holzfenstern

2014 Nachwachsende Rohstoffe für WDVS-Altbausanierung

2015 Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten

2015 Druckentspanntes MIG

2015 Dauerhaftigkeit MIG

Nachhaltiges Bauen

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und ist erstmals 1713 in einer Publikation von Hans Carl von Carlowitz aufgetaucht, in der beschrieben ist, dass nicht mehr Bäume geschlagen werden sollen, als nachwachsen können.

Auf politischer Ebene wurde der Begriff Nachhaltigkeit erstmals durch die UN-Klimakonferenz 1992 in Rio geprägt. Ziel war es, Grundlagen für eine weltweit nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Die meisten Akteure sahen die UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris als einen Durchbruch in der Klimapolitik. Ein wesentliches Ziel ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Ein Weg dahin ist intelligentes Produktdesign und eine neue Denkweise in Bezug auf den Produktlebenszyklus. Das „Denken in Kreisläufen“ geht aber noch darüber hinaus. Die 3 Rs des COP 21 lauten:

- Reduce (Reduzierung des Ressourcenverbrauchs),

- Reuse (Wiederverwendung der Produkte),

- Recycle (Wiederverwertung).

Auch auf Gebäudeebene findet die Nachhaltigkeitsbetrachtung Anwendung. Hier werden Ökologie, Ökonomie und soziokulturelle sowie technische Qualitäten über den gesamten Lebenszyklus betrachtet. In Deutschland wurde der Gedanke des nachhaltigen Bauens schon in den 90er Jahren vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) verfolgt. Entstanden ist dabei der Leitfaden Nachhaltiges Bauen, in dem eine Anleitung zur nachhaltigen Bewertung von Gebäuden unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus beschrieben ist.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Die Bauproduktenverordnung definiert als eine der grundsätzlichen Anforderungen an Bauelemente den Bereich „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“. Im Mittelpunkt stehen dabei derzeit zwei unterschiedliche Arten der Freisetzung von Stoffen.

Unter „Emissionen in die Innenraumluft“ wird die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) betrachtet. Es geht hierbei um Substanzen, die sich unter gewöhnlichen Innenraumbedingungen aus Bauprodukten in die Raumluft lösen und über die Atmung aufgenommen werden können. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Substanzen und deren vollkommen unterschiedlichen Gefährdungsbeurteilungen ist die Bewertung der Thematik äußerst komplex. Ziel ist es in jedem Fall, Auswirkungen der Raumluft auf Gesundheit und Wohlbefinden der Raumnutzer möglichst auszuschließen.

Unter „Auswaschungen in Boden und Grundwasser“ wird die Freisetzung gefährlicher Substanzen ausgelöst durch Witterungseinflüsse betrachtet. Es geht hierbei um Substanzen, die sich unter Einwirkung von UV-Strahlung mit dem ablaufenden Regenwasser aus Bauelementen lösen und dann in umliegende Erdschichten und Gewässer eingetragen werden. Ziel ist es, die hohen Schutzgüter Boden und Grundwasser vor Einflüssen aus Bauwerken möglichst zu bewahren.

Stand der Technik

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Durch die Nachhaltigkeitsbetrachtungen von Gebäuden und deren Komponenten ist die Bandbreite der Bewertung wesentlich erweitert worden. Nicht mehr nur Einzelwerte für Wärmedämmung, Luftdichtheit usw. bestimmen jetzt das Produkt, sondern die Fragestellungen über den gesamten Lebenszyklus zu

- Materialeinsatz (Gewinnung, Energieverbräuche bei Transport, ...),

- Produktion (Wasserverbrauch, CO2-Ausstoß, ...),

- Nutzung (Wartungsaufwand, Lebensdauer, ...) und

- Verwertung (Demontage, Recycling, ...)

werden in umfangreichen Bilanzierungen behandelt. Neben diesen technischen Eigenschaften sind auch sozio-kulturelle Faktoren ein Thema. Gestaltungsaspekte, Behaglichkeitsthemen wie der thermische Komfort in Sommer und Winter, Umnutzbarkeit und Barrierefreiheit erweitern das Spektrum der Bewertung.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Bzgl. der Emissionen von Bauelementen wurde mittlerweile eine europäisch harmonisierte Norm verabschiedet, die vorgibt wie Bauprodukte grundsätzlich zu behandeln sind. Die eigentlichen Prüfmethoden sind bereits seit Jahren standardisiert. Bislang fehlen noch produktspezifische Vorgaben, die besonders die Probenahme sowie die Ausgestaltung der Probekörper betreffen.

Da bislang nur nationale oder privatwirtschaftliche Bewertungsverfahren bzgl. der Emissionen von Bauelementen existieren, arbeitet man auf europäischer Ebene mit Hochdruck an einem europäisch harmonisierten Bewertungsverfahren. Mit einer Einigung und damit der Grundlage für eine Deklaration innerhalb der CE-Kennzeichnung kann innerhalb der kommenden Monate gerechnet werden.

Bzgl. der Auswaschungen von Bauelementen wurden ebenfalls Methoden zur Prüfung auf europäischer Ebene entwickelt. Inwiefern diese Verfahren auch für Fenster, Fassaden, Tore etc. herangezogen werden können, kann noch nicht final bestimmt werden.

Eine Bewertung der Auswaschungen ist bislang noch nicht möglich. Es existieren zwar verschiedenste Vorgaben, die für die Qualität des Grundwassers herangezogen werden können. Für den Ort der Entstehung an der Gebäudekante bzw. im Labor können diese

Zusammenfassung

Nachhaltiges Bauen wird mehr und mehr praktiziert, und auch die Gesellschaft möchte Transparenz bei der Anschaffung von neuen Produkten. Somit machen sich auch viele Bauproduktenhersteller Gedanken, welche Auswirkungen ihr Produkt auf die Umwelt hat. Somit sind Begriffe wie EPD, VOC, cradle to cradle in der Branche keine Fremdwörter mehr.

In Zukunft wird Nachhaltigkeit noch weiter in den Focus der Verbraucher rücken; somit müssen alle Produkte für jedermann transparent und bewertbar sein.

Sowohl bei den Emissionen als auch bei den Auswaschungen konnte für die überprüften Bauelemente insgesamt keine hundertprozentige Entwarnung gegeben werden. Die festgestellten Mengen an gefährlichen Substanzen waren zwar äußert gering, aber dennoch nachweisbar. Auf europäischer Ebene geht die Diskussion zu den Bewertungsmaßstäben weiter. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob für Fenster, Türen und Fassaden zukünftig weitergehende Nachweise gefordert werden. In jedem Fall ist von weiterem Forschungs- und Optimierungsbedarf für die Zukunft auszugehen.

Literatur

- von Houwald, B.; Wortner, P.; Kreißig, J.; Peters, H.:

EPDs für transparente Bauelemente.

Forschungsbericht des ift Rosenheim, 2011 - Bliemetsrieder, B.; Wensing, M.:

VOC-Emissionen von Holzfenstern.

Forschungsbericht des ift Rosenheim und des WKI, Braunschweig, 2013 - Bliemetsrieder, B.; Wensing, M.:

VOC-Emissionen Innentüren.

Forschungsbericht des ift Rosenheim und des WKI, Braunschweig, 2011 - Bliemetsrieder, B.; Kaube, M.:

Auswaschungen von Bauelementen.

Forschungsbericht des ift Rosenheim und des Fraunhofer-IBP Holzkirchen, 2016 - ift-Richtlinie NA-01/3

Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen.

ift Rosenheim, August 2014