Lesezeit: 12 Minuten

Über Jahrzehnte bestimmten Sprossenfenster aus Holz mit kleinen Scheiben und geringen Flügelbreiten das Bild der Gebäudefassaden. Das Verglasungssystem aus Glas, Rahmen und freiliegender Kittfase stellte den Standard dar.

Entwicklungen bis zu den 80er-Jahren

Die Architektur der 60er-Jahre mit größeren Fensterflügeln führte zu bis dahin nicht gekannten Schäden am bisherigen Verglasungssystem. Überbeanspruchte Kittfasen, Abrisse zu Holz oder Glas ermöglichten Wassereintritt in die Holzkonstruktion. Pilzbefall mit Zerstörung des Holzes war die Folge.

Konstruktive Veränderungen führten zu Verglasungen mit äußerem Glasfalzanschlag, innenliegender Glashalteleiste und Abdichtung mit plastischen Dichtstoffen. 1967 wurden mit der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern; Holzfenster“ Grundlagen für die Wahl des Verglasungssystems geschaffen. Die Tabelle wurde unter Berücksichtigung anderer Rahmenmaterialien überarbeitet und fand in den 80er-Jahren auch Eingang in DIN-Normen.

Das Bemühen um Energieeinsparung forcierte den Einsatz von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG). Allerdings häuften sich in den 70er-Jahren auch die Schäden durch Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum (SZR). Bei allen Rahmenmaterialien war der mit plastischem Dichtstoff voll ausgefüllte Falzraum die häufigste Verglasungsart. Der Einsatz von elastischen Dichtstoffen bei der Glasabdichtung verbesserte das Verhalten gegenüber äußeren Witterungseinflüssen zwar wesentlich, löste die Probleme aber nicht generell.

Gehäufte Schäden am MIG nach relativ kurzer Nutzungsdauer beunruhigten Bauherren, Architekten und Isolierglashersteller. Ein Grund für die Tauwasserbildung im SZR war nicht klar erkennbar. So beauftragte das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau das ift Rosenheim mit der Untersuchung des Alterungsverhaltens von MIG sowie des Einflusses der Verglasungsart auf die Alterung. Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt mündeten in verschiedenen Vorgaben:

- Kleinformatige Scheiben mit großem SZR sind zu vermeiden.

- Zweistufige Isolierglassysteme (mit innerer Dichtung aus Butyl und äußerer Abdichtung aus elastischem Dichtstoff) erreichen eine höhere Nutzungserwartung.

- Der Glaseinbau kann sowohl mit spritzbaren Dichtstoffen als auch mit vorgefertigten Profilen ausgeführt werden, beides mit dichtstofffreiem Falzraum.

- Feuchtigkeit am Randverbund muss so weit wie möglich vermieden werden durch einen dichten Glaseinbau sowie durch Öffnung des nicht ausgefüllten Falzraums zur Außenseite.

- Eine Qualitätssicherung empfiehlt sich.

Bei Einhaltung der vorgenannten Vorgaben wurde bei Mehrscheiben-Isolierglas mit geklebtem Randverbund von einer Nutzungsdauer zwischen 20 und 30 Jahren ausgegangen [6.]

Das Fügen der Einzelscheiben zu MIG war technologisch nicht einheitlich gelöst. Markenbegriffe wie „Thermopane“ (Randverbund gelötet), „Gado“ (Randverbund geschweißt) oder „Cudo“ (Randverbund geklebt) etablierten sich. Der mit organischen Klebstoffen gefügte zweistufige Randverbund mit Abstandhalterrahmen und Trocknungsmittelfüllung besitzt heute noch den größten Anteil an den MIG.

Die Gegenwart

Die Erfordernisse beim Einbau des MIG in den Rahmen haben sich nicht mehr wesentlich geändert. Nachfolgend genannte Grundsätze sind nach wie vor allgemein gültig:

- Lagerung:

Klotzung in Abhängigkeit von der Öffnungsart mit Trag- und Distanzklötzen; Auflage der Klötze über alle Scheiben und Lastabtragung über den Falzgrund, - Abtragung der Kräfte quer zur Ebene:

Ausreichend befestigte Glashalte- oder Pressleiste, - Dichtheit des Glasfalzes:

Abdichtungen zwischen Rahmen und Glas mit Dichtstoff (mit oder ohne Vorlegeband) oder Dichtprofil; dichte Stöße der Glashalteleiste zum Rahmen und untereinander, - Belüftung und Feuchteabführung:

Zusammenhängende Hohlräume, Öffnungen zum Außenklima.

Das Glas besitzt einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungseigenschaften des Fensters. Dadurch ergaben sich viele teilweise noch heute aktuelle Lösungen für spezielle Anforderungen.

Die Reduzierung der Transmissionswärmeverluste war lange Zeit nur über die Gläser umgesetzt worden. Erste Dreifachgläser mit Luftfüllung wurden von Wärmeschutzgläsern mit Low-E-Beschichtungen und Gasfüllungen abgelöst. g-Wert und Lichttransmission wurden als wesentliche Faktoren für die Energieeffizienz erkannt, die Beschichtungen entsprechend optimiert. Anfänglich wurde die Wärmebrückenwirkung des Abstandhalterrahmens durch einen tieferen Glaseinstand im Rahmenprofil kompensiert. Zwischenzeitlich erfolgt dies durch thermisch optimierte Warm-Edge-Systeme. Für passivhaustaugliche Fenster wurden erneut Dreifach-Aufbauten aktuell, nun mit zwei Low-E-Beschichtungen und Gasfüllung.

Mit der Klebung von Glas und Rahmen hat sich eine Fortentwicklung der Verglasung beim Fenster ergeben [9]. Seit längerem als Structural Glazing/SG-Verglasung im Fassadenbereich erfolgreich umgesetzt (Bild 2), erfolgte eine Adaption einer tragenden Klebung auf das Fenster.

(ohne Stufenglasklebung) [7]

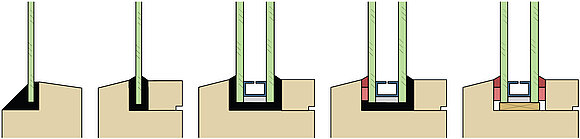

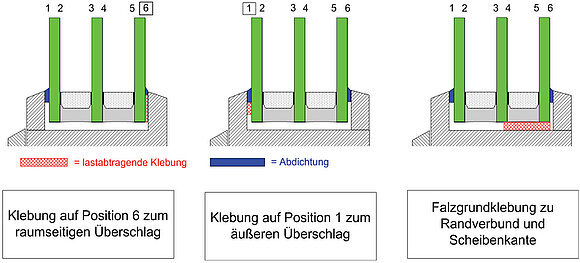

Damit wird die aussteifende Wirkung des Glases besser als mit reiner Klotzung genutzt. Auch die Lasteinleitung der einwirkenden Kräfte aus dem Fensterrahmen ins Glas erfolgt mit wesentlich geringeren Spannungsspitzen. Aktuelle Klebetechniken sind (Bild 3):

- Überschlagsklebung auf unterschiedlichen Positionen,

- Falzgrundklebung,

- Stufenglasklebung.

Ein wichtiger Faktor für die Dauerhaftigkeit eines MIG ist die chemische Verträglichkeit der verwendeten Werkstoffe zu Klebung, Abdichtung, Randverbund und Beschichtungen.

Aktuelle Entwicklungen

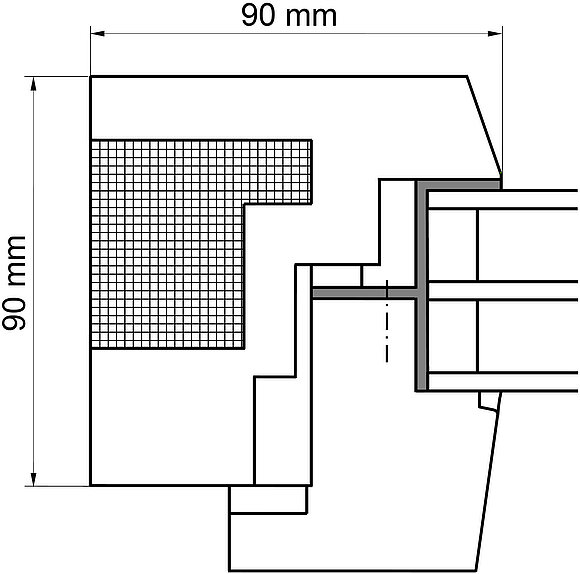

Entwicklungen wie Block- und/oder Integralfenster (Bild 4) führen zu größer werdenden Glasflächen. Der Rahmen wird hinter Dämmung oder Zargen versteckt, so dass nur noch die Glasfläche sichtbar bleibt. Durch Adapter-Rahmen (sinnvollerweise bereits Bestandteil des MIG), kann eine einfache Anbindung an das Fenstersystem erfolgen.

(stark vereinfachte schematische Darstellung ohne relevante Detaillösungen) [8]

Weitere Eigenschaften des Raumabschlusses werden vermehrt in die Glasfläche transferiert, vor allem Sicherheitsthemen wie Absturzsicherung, Einbruchhemmung und Feuerwiderstand. Auch der Sonnenschutz wird in die Gesamtkonstruktion integriert. Closed-Cavity-Fassadenelemente mit integrierten Funktionselementen in einem leicht belüfteten SZR erhalten so zunehmend Bedeutung. Auch MIG mit großen Zwischenräumen, aber ohne Gasfüllung, das dauerhaft über Kapillarrohre oder andere Vorrichtungen mit dem Umgebungsdruck in Verbindung steht, wird den Trend zum mehrschichtigen Aufbau ergänzen [10].

Weiteres großes Zukunftsthema ist die Renovierung. Hier wartet die Fensterindustrie, vor allem beim Holzfenster, auf die Einführung des Vakuumglases als geregeltes Bauprodukt, wodurch mit kleinen Formaten und geringen Dicken und Gewichten das frühere Einfachglas stilgerecht ersetzt werden kann. Erste Ansätze sind erkennbar; allerdings kommen die Produkte bisher aus dem Ausland und sind in Deutschland nur mit baurechtlicher Zustimmung im Einzelfall einsetzbar.

Fazit

Die Anforderungen an dem wichtigen transparenten Bestandteil von Fenstern und Fassaden bleiben vielschichtig. Wie auch in anderen Bereichen wird es beim Isolierglas kein „Eines für Alles“-Produkt geben. Sowohl Dreifachglas als auch andere mehrschichtige Systeme mit teilweise hohen Gewichten, großen Bautiefen und vielen Funktionen werden im Fassadenbereich ihre Berechtigung behalten. Beim Lochfenster werden jedoch speziell für die Renovierung Lösungen gebraucht, die schlanke Konstruktionen nach historischem Vorbild ermöglichen.

Literatur

- 25 Jahre Institut für Fenstertechnik e.V.; Ein Überblick.

Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim 1991 - Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern.

Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim, 1967 - Seifert, E.; Schmid, J:

Holzfenster; Handbuch für die Konstruktion und Herstellung von Holzfenstern.

Hrsg.: Arbeitskreis Holzfenster e.V., Gießen 1969 - Die Verwendung handelsüblicher Leinölkitte für die Verglasung von Holzfenstern.

Forschungsbericht des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim 1973 - Tabelle „Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern“.

ift Rosenheim, April 1983 - Feldmeier, F.; Heinrich, R.; Hepp, B.; Schmid, J.; Stiell, W.:

Alterungsverhalten von Mehrscheiben-Isolierglas.

Forschungsbericht des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim 1984 - Leuschner, I.; Hübner, C.; Lieb, K.:

„DAGI“ – Dauerhaftigkeit von geklebtem Isolierglas.

Forschungsbericht des ift Rosenheim, 2010 - Bliemetsrieder, B.; Sack, N.:

Holzfenster 2012; Nachhaltige Optimierung von Holzfensterprofilen zur Erreichung der Anforderungen der EnEV 2012.

Forschungsbericht des ift Rosenheim, 2011 - ift-Richtlinie VE-08/3

Beurteilungsgrundlage für geklebte Verglasungssysteme.

ift Rosenheim, August 2014 - Rose, A.; Sack, N.:

Untersuchungen zur Umsetzbarkeit von druckentspanntem Isolierglas.

Forschungsbericht des ift Rosenheim, 2015